そもそも、SNSがビジネスにも活用できると気づいている学校関係者はまだ少数です。「早くやったもの勝ち」だといえます。

1位は日本大学藝術学部で、なんと、フォロワー数は5000人程度にもかかわらず、平均で50万回という再生数を上げています。これは、学食でいきなり誰かがピアノを弾き始めるとか、絵を描き始めるなど、尖った学生の姿を見せるものが多いのが理由です。

3位の藍野大学は大阪府の医療系大学ですが、学生自ら「オペのやり方を教えます」といった内容で、実習の様子を学生目線で発信しているのが特徴です。

よって、大学の学部の種類や学生自体が尖っていると、人気コンテンツになりやすいといえます。前述のAPUの場合、学生の人種の多様性をクローズアップしたコンテンツが伸びました。

真剣に取り組めば今なら「独り勝ち」も

ですが、きちんと予算化をして大学がSNSによる広報に取り組めば、今の状況なら独り勝ちできるでしょう。

そして、TikTokを通じて大学のことが気になった人は、自分で検索したり、フォローしてくれたりするようになります。そうなれば、オープンキャンパスに申し込むなどの行動も促しやすくなります。

なお、地元の学生を狙う場合ですが、フォロワー数や再生回数にこだわる必要はありません。ターゲットとなる生徒さんや保護者さんにだけ見てもらえればよいわけで、数百回、数千回程度の再生回数狙いで十分でしょう。

現状では、SNSをフォローしてもらったり、LINEに登録してもらったりするだけで満足している大学が多い。これは非常にもったいないことです。

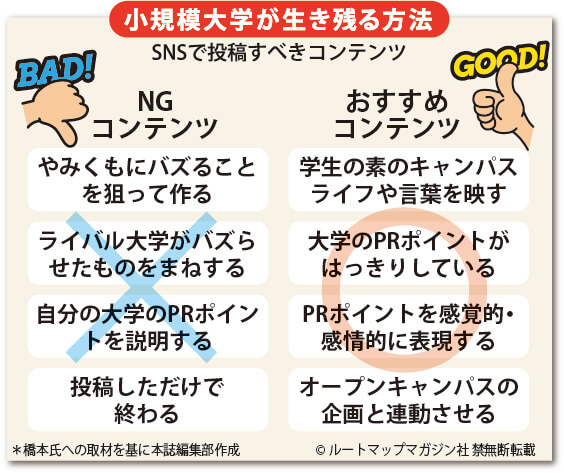

単なる他のマネはダメ。より重要なことは何か

そもそも、高校生やその保護者が知りたいのは、実は学内のリアルなキャンパスライフなのです。これを見た高校生は、通う自分自身をイメージできるわけです。ですから学生インタビューなどはよく読まれます。逆に、大学からのメッセージは見られません。

自分の大学の強みを洗い出すことをせず、機械的に他大学のまねをしてしまうからです。これは一見簡単なやり方ですが、いくら頑張っても成果は出せません。

自分の大学の特色をつきつめ、それを前面に打ち出す。しかもそれを学生の口から語ってもらうのがベストです。

AIで作成した架空コンテンツもあり

いずれにせよ、無名企業でもSNSをうまく使えば一躍有名になれる時代です。大学がそれを利用しない手はありません。学校のブランドイメージから逸脱しない範囲で、とにかく人目につくような面白い動画を作ることです。

ここで、「面白い」とは、笑いを取るという意味ではなく、再生回数が多い動画を参考にし、同じようなコンセプトで作るという意味です。

普段から我々専門家は、SNSをウオッチし、バズる傾向があるコンテンツもそうではないコンテンツも両者を分析しているので、お困りであればぜひご相談いただければと思います。