先日、板書に関することを投稿したところ、多くの反応を頂きました。皆さんが板書に関してさまざまな意見を持っていることに正直、驚いています。

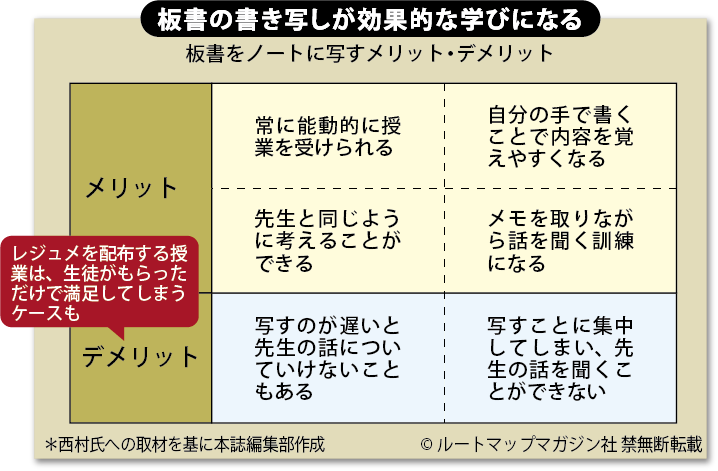

ちなみに筆者は、板書を「写させる」派です。そもそも、「学ぶ」という語源は「まねる」からきているといわれています。ですから、まずは何事も、先生の考え方をまねすることが大切ですし、スタートであるといえます。

その流れで私は「板書を写す行為も同じ」だと考えています。写すことによって、先生の考えを同じ速度で体感し、先生の思考の世界を吸収することができます。これが、筆者が板書をまるまる写させることにこだわる理由なのです。

社会人になって生きる「板書力」

生徒にとっては、ノートを取りながら書いた板書を何度も見直すことで、頭の中の整理、定着にもつながります。ノートを見返す段階で線を引いたり、先生が授業中に話していた雑談などをちょこっと隅に書いたりするのも有効でしょう。この情報がきっかけで、さらに記憶が定着しやすくなります。

さらに、なんといっても効果的なのは、人の話を聞きながらメモを取る訓練になることです。

これで身に着く力は、大学や社会人になってから、いろいろな場面で役立ちます。

一方で、授業の内容をまとめたレジュメを先に配布して、生徒にはそれに書き込んでもらう方法もあります。

この「プリント配布形式」は、講義を集中して聞けるメリットがある半面、五感が刺激されにくく、作業が単調になりがちな部分があります。

私の経験からも、生徒はプリントをもらうだけで満足してしまい、学力の向上にはつながらないケースが多くなるので、あまりおすすめできません。

実は私も、授業の内容によっては、その手法を用いることもありますが、その場合は、単なるキーワードの穴埋め形式にしないで、図を書かせたりすることで理解を深めるように工夫しています。これにより、学生は自分で考えながら先生の話を聞くようになるので、集中力を引き出すことができます。

いずれにしても、私はあえて五感を刺激するために「板書を写させる」ことにこだわった方法を講義ではとっているわけです。

最近は、オンラインなどの授業が人気です。さまざまなコンテンツも充実してきています。

故に、対面を主体にするカリキュラムに比べて、短時間(倍速)で授業を受講する生徒も多いでしょう。

この際も、筆者が前述した「書く力」は生きてくるはずです。

慣れてくると、こういった大量の情報を最短で自分が理解しやすいようにまとめる力につながります。

ぜひともこの点をどこかで塾生や保護者にお伝えいただければ、筆者は本望です。