はじめから「目新しい情報」や「バズる情報」などを重点的に追いかけてしまうとコンテンツは作れなくなってしまいます。

そうしたはやりのコンテンツへのニーズも確かにあるのですが、それは一過性のブームにとどまるので、長続きしません。

実は、高校生や保護者が知りたい情報は、いつもあまり変わっていません。そこでお薦めは、授業内容、カリキュラム、オープンキャンパスなどオーソドックスな情報をきちんと発信することです。

SNSを普段から使っていない方々は、「SNSではキラキラ充実した生活を送っている人たちのコンテンツが注目されている」と考えがちですが、実際はそうでもありません。

もちろん、そういった尖ったコンテンツのニーズもあるのですが、若年層を含めSNSユーザーの多くは、バズりを狙って作られた投稿に疑問を持ち始めており、それよりも等身大でリアルな情報を求めています。

要は、飾らずにありのままの勉強の様子を発信すれば十分だということです。

大学案内冊子にはキラキラした在学生の姿が載っていますが、「普通の学生はどうなの?」ということです。

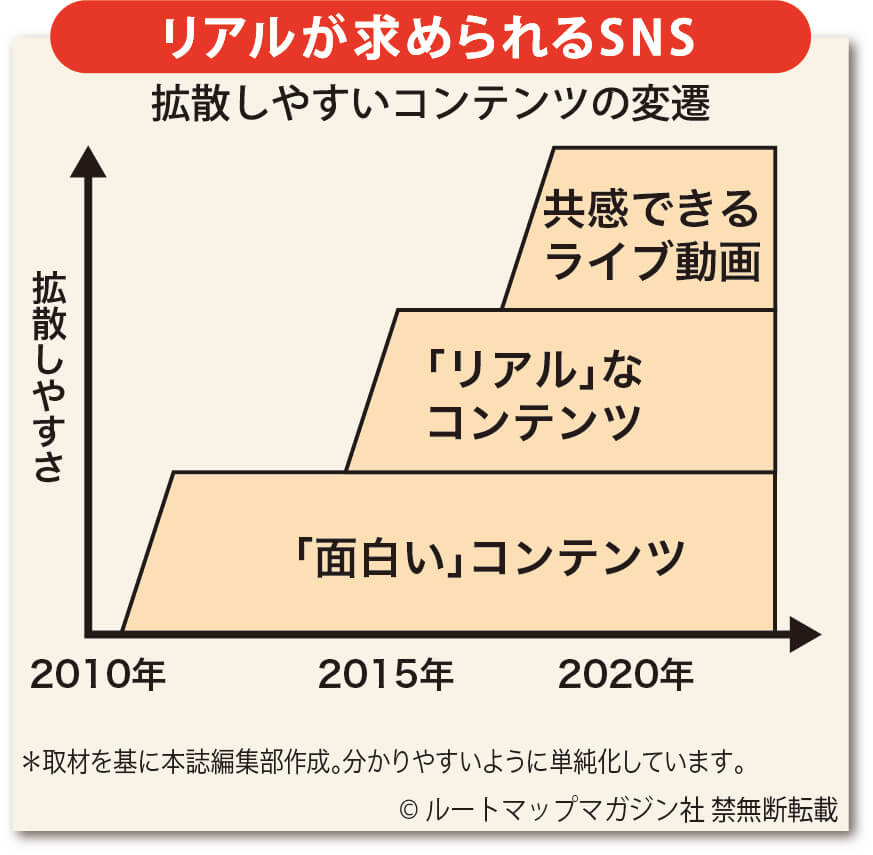

下の図を見てください。「面白い情報」だけがはやったのはもはや昔の話です。今は、リアルなコンテンツ、共感できるコンテンツが拡散される傾向にあります。

むしろ、「評価が上がらなさそうだから」という理由でSNSの運用を諦める方がデメリットが大きいでしょう。

今は、そうした情報を真面目にきちんと出している大学はほとんどありません。よって、SNSを始めれば、すぐにコンテンツを多くの人に拡散できるでしょう。大学や塾にとって、いわゆる「やったもん勝ち」の状況になっているのです。

これが2年後、3年後になると、状況が変わるでしょう。どの大学や塾も同じ内容を投稿するようになるので、拡散しにくくなるはずです。

ぜひ、早めにSNS運用を始めて、継続的にリアルな情報を発信してください。

最先端のノウハウは個人のインフルエンサーがどんどん生み出しています。例えば、美容業界など消費者向けの業界はその手法を積極的に取り入れる傾向がありますが、教育業界はそうした波から完全に取り残されていますね。

教育業界は、そもそも新規事業の参入障壁が高く、外からノウハウを取り入れる文化が薄いのが原因でしょう。ですが、少子化で受験生の奪い合いがますます激化しています。

このままではダメだという切迫感を持っている担当者の方も多いので、これからSNS運用を始める大学や塾は増えていくことでしょう。

SNSという限られた文字数や視聴時間で、いかにリアルで身近なワクワク感を届けられるかが重要です。

大学であれば、どんな学生生活が待っているのか。実際に大学生活を送っている学生たちの姿を見せてそれを感じてもらうのが一番でしょう。

キラキラしたキャンパスライフだけを伝えなくてもいい、学食で何を食べているとか、どんなサークル活動をしているかとか、そうした、地味で、時として泥臭い姿にも受験生は親近感を覚えるはずです。

SNSのプロフィールは

手を抜いてはいけない

プロフィールはSNSではとても重要で、これが駄目だと、いくら共感できるリアルなコンテンツを作っても効果が出ません。

コンテンツが面白いと思ったら、次にユーザーはプロフィールを見ます。これをきちんと作り込んでいれば、ユーザーに思い通りの行動をしてもらえます。

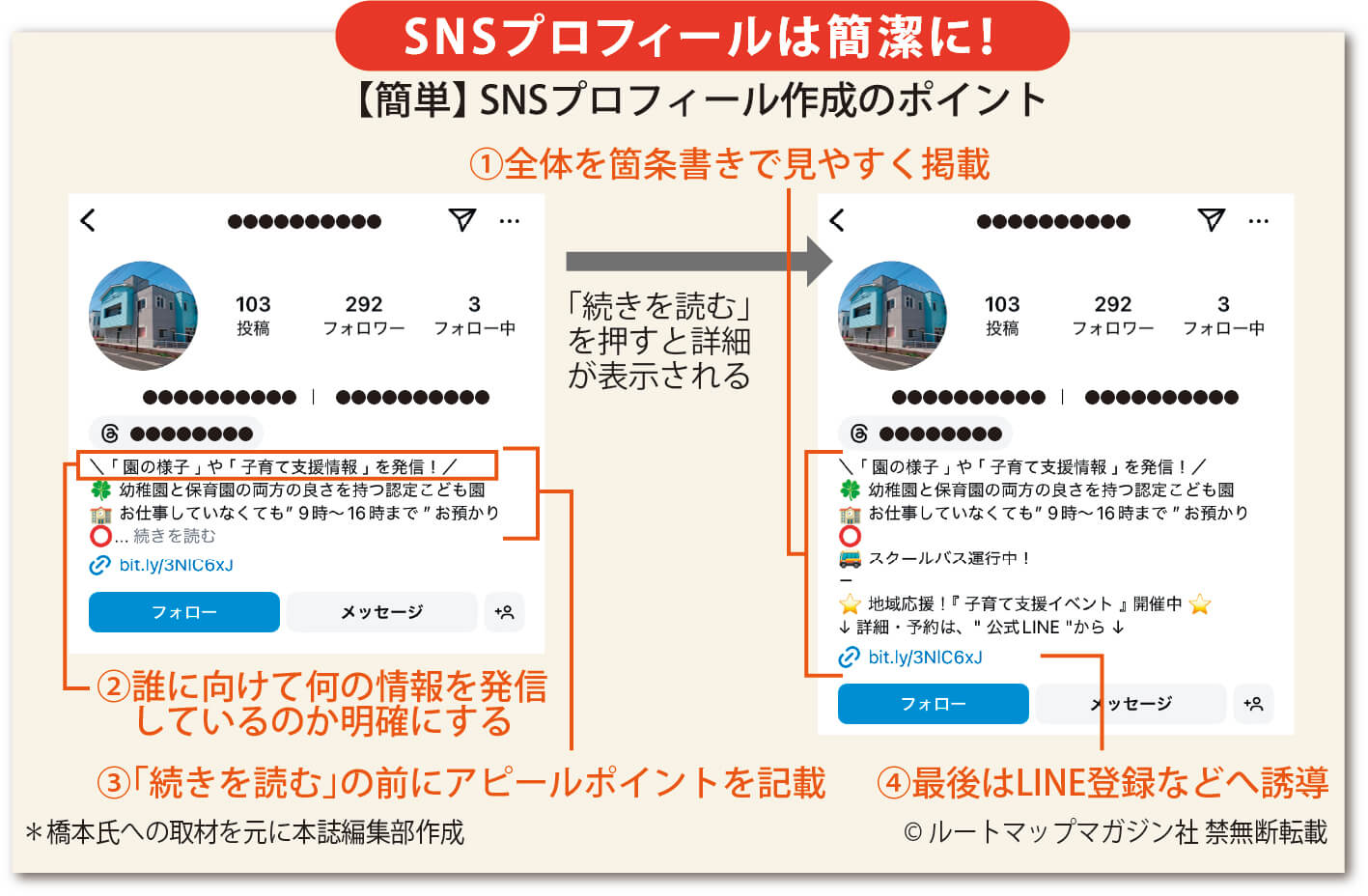

インスタグラムの例ですが、プロフィールの要点をリストアップしました(下図)。

最低限押さえる内容としては、まず、一文目に、「何を発信しているアカウントなのか」を記す。その次に、強みを示し、メリットを3つぐらい並べる。最後に、ホームページやLINE登録、イベントへの誘導など、アクションしてほしいことを伝えます。