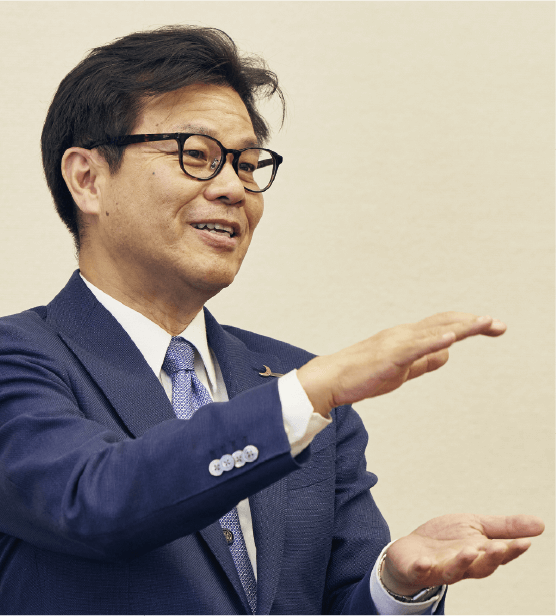

キリスト教主義に基づく教育と、国際性・リベラルアーツ、国内屈指の「伝統のある」留学制度で知られている関西学院大学。2026年度から新しい授業スケジュールをスタートする。学生は正課教育はもちろん、その他のさまざまな活動にチャレンジをしやすくなるという。関係者は「全国的に類を見ない」として関学のこの大改革に注目している。その狙いについて、副学長の林隆敏氏(教務機構長)に真意を伺った。

この改革の目的は、学生の主体的な学びを支援する柔軟な教育プログラムの提供と、現行の授業スケジュールの課題の解決です。

大きなポイントは3つです。まず1つ目は、対面授業が現在の100分×14週から、90分×12週になります。これに加えて、270分の授業をオンラインなどで行う「フレックスアワーズ」を導入します。これにより旧来の「一律で対面授業」から脱却し、授業の内容や性質に応じてICTなども活用する柔軟な授業運営を実現します。

そして2つ目は、各学期の第一週に「スタートアップウィーク」を設置し、履修登録の不便性を解消します。これまで、授業の概要を知るには、対面授業への出席が必須でしたが、来年度からは、オンデマンドの動画でさまざまな授業科目の概要などを視聴し、自分に合った科目を選ぶことができます。これにより、学生のニーズと授業のミスマッチを解消します。

3つ目は、空いた時間の有効活用です。文部科学省の言葉を借りれば、「主体的な学びの促進」です。前述した対面授業の短縮により、年間で1カ月相当の時間が生まれます。この時間を使って留学など新しいことに「チャレンジ」してもらいたいと思っています。

これだけでなく、クオーター科目が実質的に機能するような授業スケジュールの調整や、祝休日が授業と重なる場合の代替日の設置、昼休みを現在の40分から60分に延長し、授業時間帯を全学統一にするなどの大改革を行います。

これにより、オンラインを活用して文部科学省が定める授業時間を確保しつつ、学生がやりたいことに自由に取り組める時間を大幅に増やすとともに、学習環境も大きく改善することができます。

はい。文部科学省の要請に応えつつ、ICTの進化を取り入れ、さらに本学の強みを生かす仕組みを作ることができたと思っています。

対面授業とオンライン授業で、各教員が科目の内容や性質に合わせて最適な方式を選択します。オンライン授業も、同時双方向型、オンデマンド型、課題提示型など、状況に合わせた方法を選択します。

学外でのフィールドワークやゼミ合宿などをここに入れることもできますし、10分単位のスキマ時間でオンデマンドの授業を受けられるようになるなど、さまざまなケースがでてくるでしょう。

ちなみに、スタートアップウィークのオンデマンド授業もここに含まれます。

従来、新入生は入学後、オリエンテーションで大教室に集められて一方的にカリキュラムの説明などを受け、内容をよく理解しないまま履修登録をする学生がいたかもしれません。

来年度からは、オンデマンドの動画で興味ある科目の目的やカリキュラム内の位置づけ、キャリアプランとの関連などをよく理解した上で、履修登録ができます。

ありがとうございます。

オンライン授業の拡充と授業時間帯の統一で、キャンパスをまたいだ履修も格段に容易になります。ぜひ学際的な学びにもチャレンジしてほしいですね。

構造改革で、国際プログラムへの参加を促進

本学の強みをより利用しやすくなります。

そもそも本学は文科省のスーパーグローバル大学創成支援事業に採択され、協定校への日本人学生派遣数も3度日本一になりました。充実した国際プログラムや、長年の歴史の中で培われた協定校との関係性も強みです。

24年度からは、新たに全学部生対象の「グローバルチャレンジ制度」を設けました。これは、世界300以上の協定校への短期・中長期留学や、外国人留学生との学内での共修などが含まれます。

さらに、国連ユースボランティアプログラムでは、国連機関のスタッフとして開発途上国で活動できます。学部生のうちから国連で活動できるのは本学以外では連携校3大学(立教大学、明治大学、明治学院大学)のみです。国連から航空券や滞在費などが支給され、事前研修もあるのが魅力です。

また、本学の「CCCプログラム」では、カナダのトップ大学であるトロント大学など4大学の学生と共に学べるので、留学予定者も、留学から帰国した学生も、英語力を維持、向上できます。

例えば、カナダの学生とグループを組んで企業の課題解決を提案したり、ペアになってインターンシップを実施したりします。英語でビジネス課題に挑みつつ、グローバルな環境で合意形成スキルが身につくので、就職活動の際にも強いアピール材料になるでしょう。

本学は年間約1400名以上の留学生(正規・交換・短期)を受け入れており、キャンパスで共に学ぶ機会があります。今回の改革では、海外大学の学事暦に合わせたプログラムの提供などが可能になるので、協定大学からの留学生数が増加すると見込んでいます。

彼らと共に授業を履修することで、履修科目や費用の関係で留学が困難な学生も、日本にいながらにしてグローバル社会に通用する能力を養うことができます。

これまで何年も学内で議論を尽くし、ついに学生ファーストの教育構造を構築できました。

これにより、学際的な学びやキャリア目標に向けて意欲的に取り組める環境が整いました。ぜひ、本学に入学していろいろなことにチャレンジし、世界で活躍する人材になってほしいと思います。

(2025年10月取材/文責 西田 浩史)