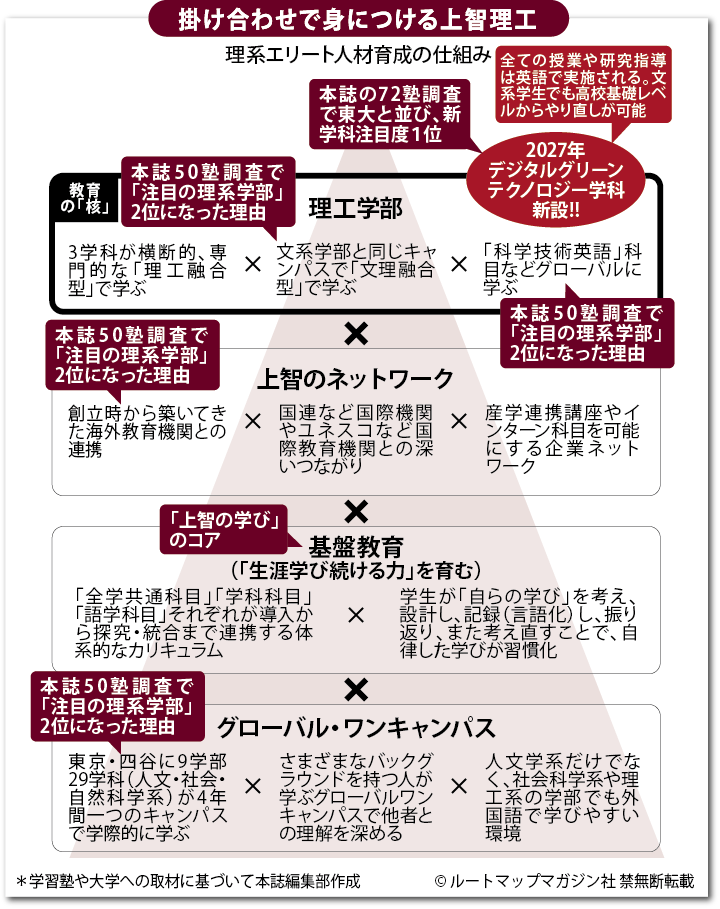

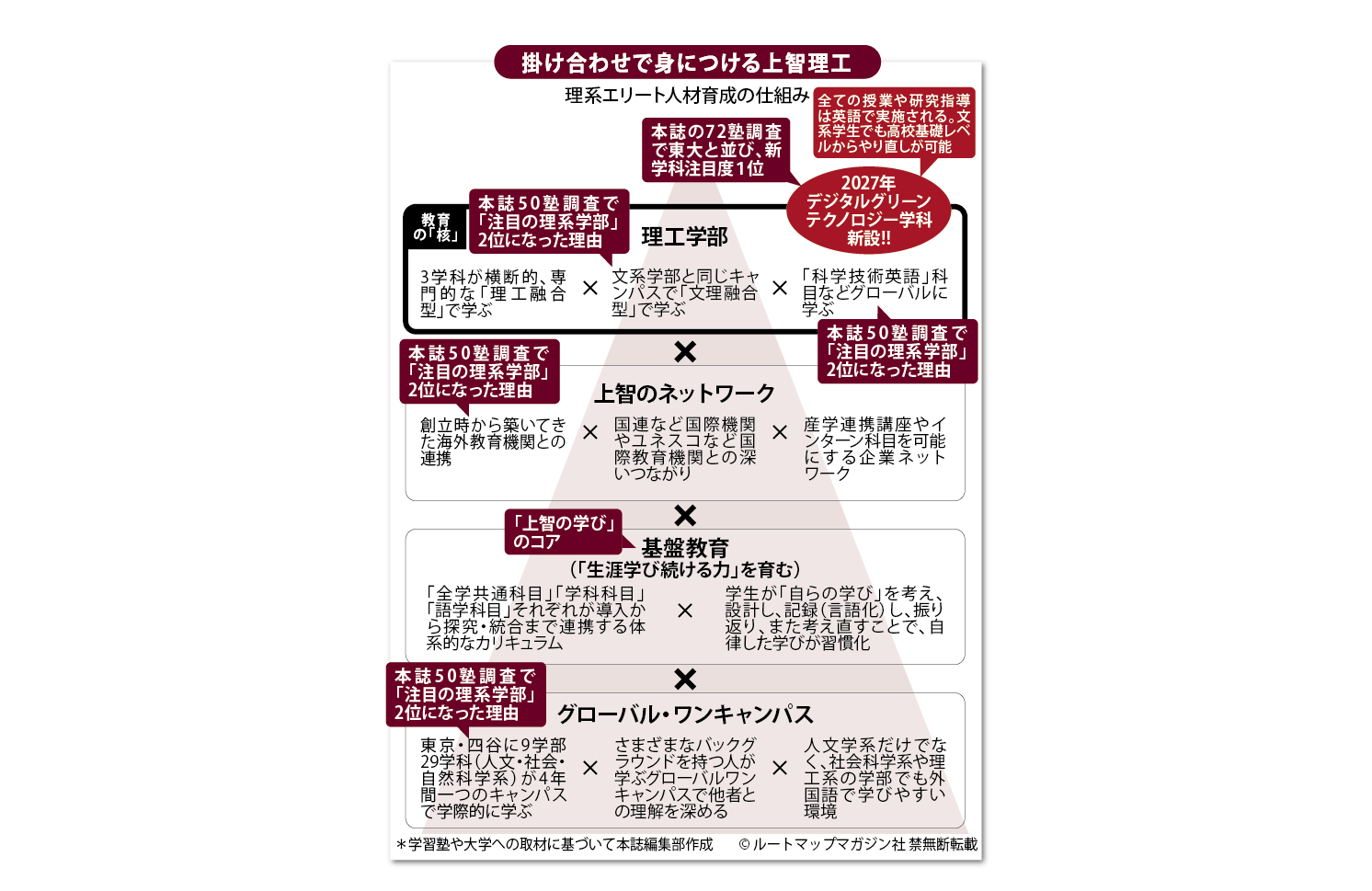

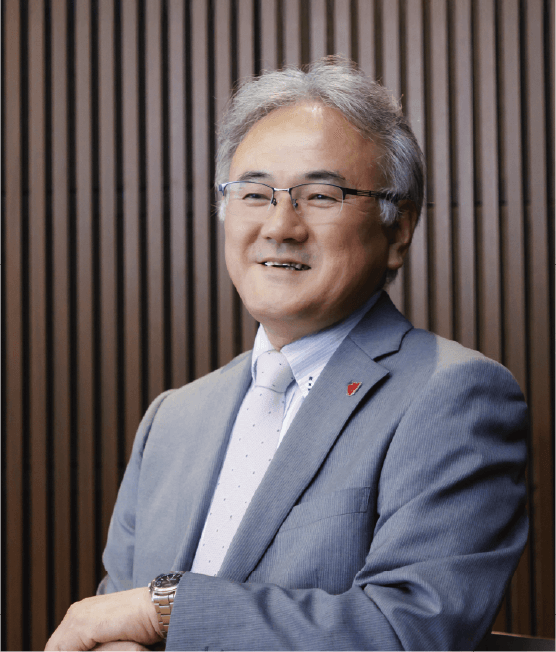

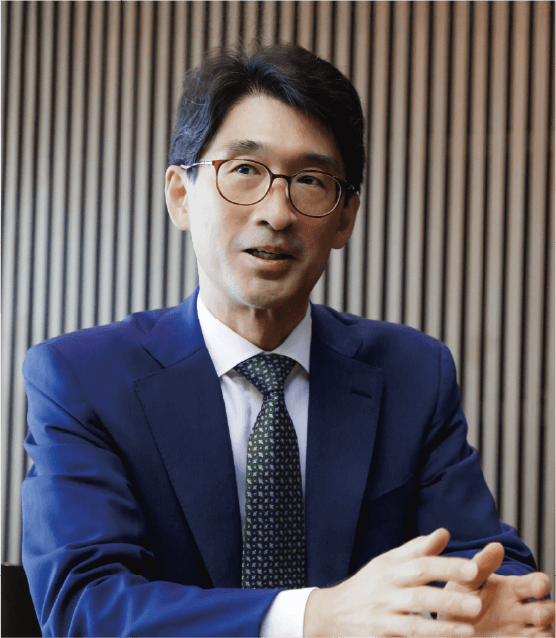

本誌の首都圏50塾(102人)への注目の理系学部調査で、上智大学理工学部が2位になった。その理由は「日本屈指のキャンパスの立地」「海外一流大学院への推薦制度」が上位。さらに、海外で活躍する理系人材養成の面でも注目されている。その実態について、入試を統括する社会連携担当副学長の神澤信行氏、澁谷智治理工学部長に伺った。

本誌が実施した首都圏50塾(102人)の「注目の理系学部(私立大学部門)」調査で、貴学が2位になった大きな理由に、JR山手線の内側、東京・四谷という日本屈指の立地が挙がりました。理系学部というと一般的に郊外が多い。半面、貴学は東京のど真ん中の一つのキャンパスに文系・理系の学部が集まっている「ワンキャンパス」という恵まれた環境です。

澁谷学部長文系・理系の境なく学生が交流することで、幅広い視野を養えることは本学の強みです。

多くの学生が学部の垣根を越えた履修を行い、サークル活動などでも、文系・理系の学生が活発に交流しています。

神澤副学長留学生も多く、さまざまな場面でコミュニケーション力などが鍛えられるので、本学の卒業生は、新卒段階から「世界を舞台」にする仕事を任されることが多いのも特徴です。

上智ブランドのアドバンテージがそこですね。

神澤副学長海外赴任の際にも、世界各地に存在する「ソフィア会」がさまざまな場面でサポートをしてくれます。

これらは、本学の設立母体であるカトリック修道会・イエズス会の精神に基づき、グローバル教育や海外機関との関係強化に積極的に取り組んできた結果だと思っています。

コロンビア大学、ジョージタウン大学、ボストンカレッジなど名門一流大学院へ推薦制度があるのは日本唯一で、これも注目の理由の上位でした。さすが語学教育の伝統校だと感じます。さらに、日本の大学で屈指の「海外の同窓会ネットワーク」(外資系企業も含む)という回答も続きました。

澁谷学部長アメリカの5つの大学院へ、本学の推薦を受けて出願する制度です。大学院によっては 優先的な審査や、一部費用の減免等のメリットがあります。

神澤副学長ジュネーブ国際・開発研究大学院との「3+2プログラム」では、学士と修士のダブル取得も可能です。

海外一流大と連携しやすい理由

アメリカではイエズス会系の一流大学が多いです。

神澤副学長おっしゃる通り、これが本学が海外の一流大学との連携が進めやすい背景です。現在、世界84か国・地域の410校と提携し、学術交流や交換留学制度を展開しています。

留学費用等の理由で留学が難しい学生も増えています。

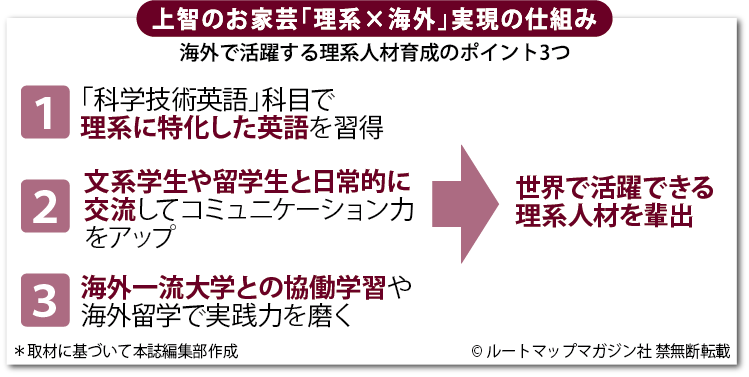

澁谷学部長本学では、オンラインで海外のトップ大学の学生と一緒に学ぶ「オンライン国際協働学習」(COIL)があり、留学が難しい学生でも交流を行える環境があります。

調査では、その環境が地元国立大学よりも魅力的だという回答も上位でした。

神澤副学長前学長が「グローバルワンキャンパス」を提唱していましたが、本学は世界のネットワークの「ハブ」として機能しています。海外から学生が日本(本学)に来て、また外に出ていく。日本にいる留学生も日本が好きになって、外に出た後もまた戻ってくる。ですから、日本を国際化させるのではなく、そもそも国際化している環境の中で何をするかという発想です。

澁谷学部長幸い、本学は東京・四谷という都心のど真ん中に大学の機能全てが集積しています。よって、海外の研究者も他の予定のついでに立ち寄ってくれることも多いです。

さて、貴学には理工学部がありますが、一般的に、理系の学生は英語力が弱く、また留学志向も低いといわれます。

澁谷学部長本学の学生を長年見ていると、入学当初から世界をフィールドに活躍しようと考えている学生が多いように思われます。

卒業後も、大学院へ進学し、アカデミアに残って研究者として国際的に活躍する人のほか、企業に就職して国際舞台でリーダーとして活躍する人も数多くいます。ですから、特に英語力が低いと感じることはありません。

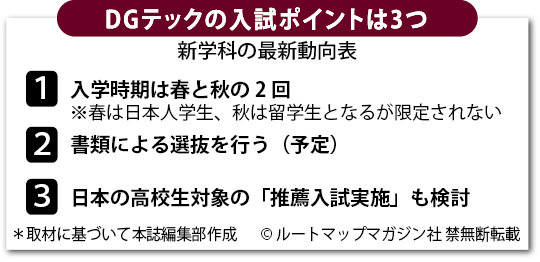

2027年にデジタルグリーンテクノロジー学科(以下、DGテック)が新設されますね。

澁谷学部長はい。特に国際舞台での活躍を目指す学生にはDGテックはうってつけです。

例えば、理系の科目だけでなく、法、経済など文系科目の英語授業の履修も可能です。学科の半数は留学生とする予定ですので、「海外大学の卒業生と同等」の実践的な英語運用能力が身に付くはずです。

さらに、アメリカの一流大学の教授や学生と学べる新しいプログラムも準備中です。

すごい。実は調査回答で上位に挙がったのが「文系学部の授業の履修のしやすさ」「学内で高い英語運用能力が身に付く環境がある」です。この部分に注目している塾関係者は本当に多いです。

神澤副学長もちろん、本学は、世界レベルの研究者や理系人材を育てたいという意識はありますが、これらは、短期間で成果が出たものではありません。何か特別なことをするというよりは、地道な努力を積み上げ、学生の学びの環境を整えていくことが何より大切だと思っています。

塾関係者の中には、貴学理工学部のカリキュラムで「科学技術英語」科目に注目していると話す方もいます。

神澤副学長実は、その「科学技術英語」の科目を設けていることが本学の理工学部の大きな特徴です。専門文献の講読、論文作成、国際会議向けプレゼン、質疑応答なども想定した、科学技術分野で不可欠な高度な英語運用力を身に付けられます。さらに、これらの科目を一定単位以上修得し、卒業論文などを英語でまとめた学生には「系統的科学技術英語教育修了認定証」が授与される制度もあります。これらが理工学部内の教育に英語を浸透させるきっかけになり、英語コース、DGテックへと続く礎ともなっています。

貴学独自の「認定証授与」とは面白い。

澁谷学部長企業への就職の際にも、「科学技術英語」を身に付けていることは大きな強みとなるはずです。

ただ、理系の学生は、研究や実験があるため留学しづらいという声をよく聞きます。

神澤副学長確かに研究や実験は留学のネックになりますね。これは、「必修の実験科目」が多いのが理由の一つです。本学では、従来のセメスター制(2学期制)とクオーター制(4学期制)を併用しているので、他の学期に集中して実験科目を履修することが可能で、留学する余裕を生み出しています。

常に海外とのつながりを意識できる理工学部なのですね。

神澤副学長はい。新学科のDGテックでは、それをさらに強化し、海外からの教員と、研究者も受け入れやすい体制にします。

他、交換留学、短期語学研修、インターンシップ、企業連携科目など、さまざまな海外プログラムを提供していきます。特に、理工学部向けに設計された「理工系海外短期研修」では、米国の大学に滞在し、3から4週間の英語による講義やプレゼンテーション、現地の学生との共同プロジェクトなどを通じ、理系人材に必要な英語力を高める機会を設けています。

文理融合・横断的な学びで「複合知」を身に付ける

貴学の教育方針である「生涯学び続けるための基盤を身に付ける」という部分に共感する関係者も多いです。塾の先生は教えながらも、自ら勉強し続ける人たちでもあり、勉強好きですから(笑)。

神澤副学長これは、本学における学びを特徴づける最も基本的な考え方で、2022年に導入されました。4年間を通し、その「生涯学び続けるための基盤を身に付けること」を目的としています。

自身の専門である「学科科目」と、全学生が履修できる「全学共通科目」および「語学科目」の3つが互いに連携し合うように構成され、各自の専門に深みを持たせるよう、多面的な知識や思考をバランス良く獲得していきます。

特に理系分野で学ぶ内容は、半年後にはもう古くなっていることも珍しくありません。先が読めない時代に学ぶべきことと、方法は何でしょうか。

澁谷学部長「これをやれば大丈夫」という簡単な方法はありません。あえて挙げるとすれば、「専門や背景の異なる多様な人々とのコミュニケーションが当たり前」と感じられる環境に行くことでしょうか。

本学の理工学部では、特定の専門分野の知識を土台に、それを超えた関連分野まで連結・統合できる能力、いわゆる「複合知」の習得を重視しています。ようは、さまざまな視座から事象を読み解いて、課題の解決法を見出す力です。

そのために、理学・工学の垣根を越えた学びを実践しています。例えば、物質生命理工学科、機能創造理工学科、情報理工学科の3学科では、学問領域の横断的な融合を目指した「理工融合教育」を展開しています。数学・物理・化学・生物・情報といった基礎科目は、学科に関係なく全ての学生が学びます。

神澤副学長世の中は複雑化しており、困難な課題を、多様な人たちとコミュニケーションを取りながら解決する力が求められています。

複合知を持つことで、さまざまな視座から事象を読み解き、解決法を見出していく。それが複合知の究極の在り方だと考えています。

総合型選抜対策に力を入れている塾からは、貴学の「地球市民講座」を受けたことが貴学への入学のきっかけになった生徒がいると伺いました。社会課題、技術変革、社会改革のさまざまなテーマについて理解を深められると評判です。

神澤副学長実は毎年、そういった入学者は結構いらっしゃいます。

その他にも高校生が参加可能なプログラムとして、国連ウィーク、アフリカウィーク、せかい探究部、ソフィア未来塾、ソフィア・オープン・リサーチ・ウィークなど対面やオンラインでの参加型の学習機会があり、結構な数の高校生に参加いただいています。

最後に、どのような生徒に上智大学理工学部、特に新学科であるDGテックに来てもらいたいですか。

神澤副学長大学入学をゴールにするのではなく、大学の先の将来のビジョンをしっかり持って学べる人にぜひ志願していただきたいです。本学が大切にしている教育精神に「For Others, With Others」がありますが、そのような価値観を持てる人は大歓迎です。

高校生の段階で描いた将来のビジョンを実現する方法を、大学での学びの中で模索してほしいと思います。学びの目的がブレないかぎり、自分に合った専門分野は必ず見つかると思います。

澁谷学部長本学にも大学3年になってから研究分野を変える学生が毎年一定数います。本学のカリキュラムは大変フレキシブルに作られているので、それが可能なのです。

ですので、ぜひ4年間をかけて自分の道を追求してほしい。そのために頑張れる学生に出会えるのを心から楽しみにしています。(談)

(2025年8月取材)