名門「京都ノートルダム女子大学」の学生募集停止が、2025年4月25日に発表され話題だ。文部科学省も、大学への補助金や奨学金を打ち切ることで、大学の「規模縮小や統廃合を促して」いる。シリーズ2回目の今回は、統廃合により生き残れる可能性がある大学を明らかにした。

定員割れが進むと、授業料の減収だけでなく、「補助金」も打ち切りとなり、大学の財務が加速度的に悪化すると前回、伺いました。この文部科学省の狙いを教えてください。

安田大学の規模縮小や統廃合の促進が狙いです。

要は、「人気がなく、定員割れが進む大学は、きちんと身の振り方を考えろ」ということです。

大学は、入学した学生を、卒業するまでの4年間にわたり、預かる責任があります。よって、規模縮小や統合、閉校を計画するにも早め早めの「気付き」や「準備」が必要です。そうした危機意識を持たせるための「補助金打ち切り」ともいえるでしょう。

少子化の中、人口の流出が続く地域の大学は、相当厳しい経営状況になりそうです。

安田地域に根ざした教育の支援という意味では、救済措置もあります。「同一道府県内に、同種・同学位分野の代替進学先がない場合」は奨学金の取り消しが猶予されます。

特に保育、介護、看護などの地域を支える人材輩出を担う単科大などは定員確保が難しくなってもなるべく残したいという意図があるのではないでしょうか。

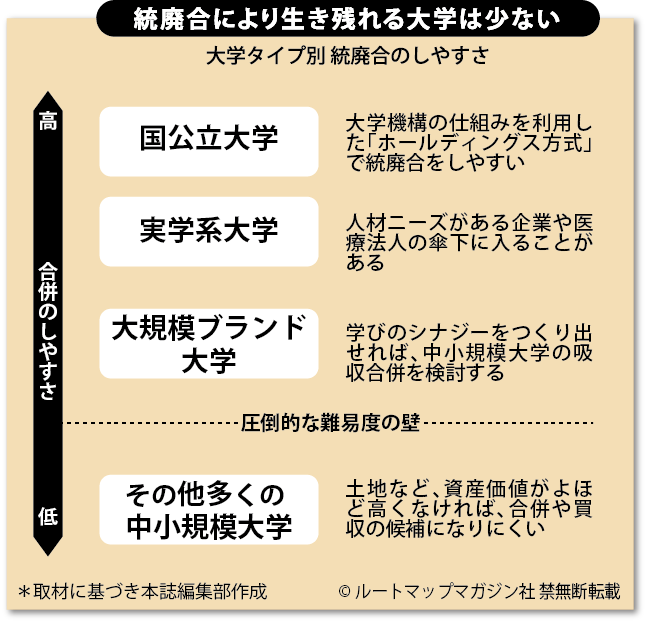

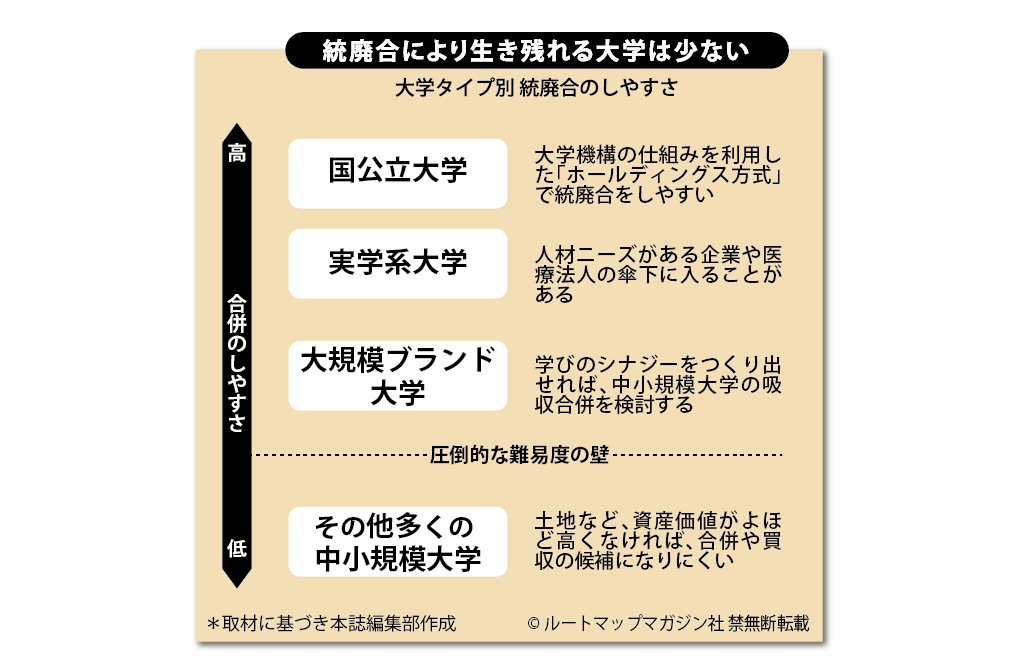

大学の統廃合では、国公立大学の事例が多い印象です。2020年に名古屋大学が岐阜大学と統合し、「国立大学法人 東海国立大学機構」を設立したのが有名です。

安田国公立大学の場合は、現在の体制を残したまま「大学機構」を親会社のような形でつくれるので、統合を進めやすいといえます。

一方、私立大学はそのような仕組みがありません。

よくあるのは、「同一法人内」の学校が合併したり、「大規模ブランド校」が中小規模大学を吸収合併したりするケースです。

「ブランド大学」による吸収合併が王道

津守譲り受ける側がある程度「強いブランド力」や「社会的認知度」を持っていれば、それらの恩恵を受けて学生を確保することが可能になります。

安田慶應義塾大学による共立薬科大学の合併や、上智大学による聖母大学の合併、関西学院大学による聖和大学の合併が有名なケースでしょう。

これらは成功事例といえます。

今後、都市部の大規模ブランド大学が、全国の中・小規模大学を合併することは増えるのでしょうか。

安田あり得ることですが、簡単ではありません。合併後は、買収した大学の再生にリソースを割く必要がありますし、利便性の低い立地の大学を合併するメリットはほとんどないと思います。

さらに、これから経営が苦しくなるであろう「中規模大学」同士の統合となると、事例自体がほとんどないのが現状です。

私立大学同士の合併では、建学の精神などの方向性がそろっていないと合併は難しそうです。

安田数少ない事例では、関西国際大学と神戸山手大学が2019年に統合していますが、なかなか後に続く大学はありません。

そもそも、大学同士の合併によってシナジーをつくり出し、リブランディングするのは簡単ではないからでしょう。

ただし、キャンパスが利便性の良い土地にあるなど、価値のある資産を持っている大学であれば、合併や買収の検討もしやすいはずです。

企業・医療法人の傘下で生き残る大学

津守「大学統合」というと、2つの大学が1つの大学になるというイメージを持つ方も多い。実は、「隠れ統合」ともいうべきケースは多数存在します。異なる学校法人でも、同じ理事や評議員で構成することで、「経営の一致」を図れる事例です。

ただ、こうしたケースは、理事や評議員の名前を一つずつ突合しなければならないため、表面化することはほとんどありません。

ですが、実際には、このような方法での大学統合だけでなく、医療法人や株式会社の下に大学が入る事例が徐々に増えています。

企業傘下の大学では、トヨタ自動車がつくった豊田工業大学などが有名です。

津守少子化により人材確保が難しくなっている状況の中で、産業側に人材ニーズがある大学は企業との統合により生き残る道があります。こうした事例は注目され始めています。

安田湘南美容クリニックを擁するSBCメディカルグループの代表が千葉県の了德寺大学の理事に就任し、話題になりました。医療・看護系はやはり根強い需要がありますね。

ですが、それら実学を扱う大学以外は統合が難しいといえます。

文系が中心のごく普通の中規模大学は、統合によって生き残る可能性も限られているということでしょうか。

安田はい。大幅な定員割れや、経営が悪化が起きからでは手遅れです。

統廃合の事例ではありませんが、武庫川女子大学の共学化なども、先手を打った事例の一つでしょう。

次回、志望校として「おすすめできない大学」を見分ける方法を伺います。