大手塾のenaがこの夏、前代未聞の22泊23日という「超長期合宿」を実施したことで話題になった。総額で約50万円と高額にもかかわらず、参加者も順調に集めたという。

ネット上ではその「ブラック」な職場環境に注目が集まっているようだが、塾経営に携わる者にとっては、前述の合宿が収益アップのための重要な取り組みといえる。実際、それが塾の経営黒字化にどれほどインパクトを与えているのかが気になるところだろう。

事実、これら、夏休みと冬休みの合宿や特別講習の売上は、大きいと塾の収益の三割に達する。

よって、ここでいかに計画的に売上を上げるかが塾経営において要でもあるのだが、驚いたことに、この機会をないがしろにしている中小塾経営者は少なくない。

ひどいところでは、夏期講習の案内が7月に入ってからというケースもある。

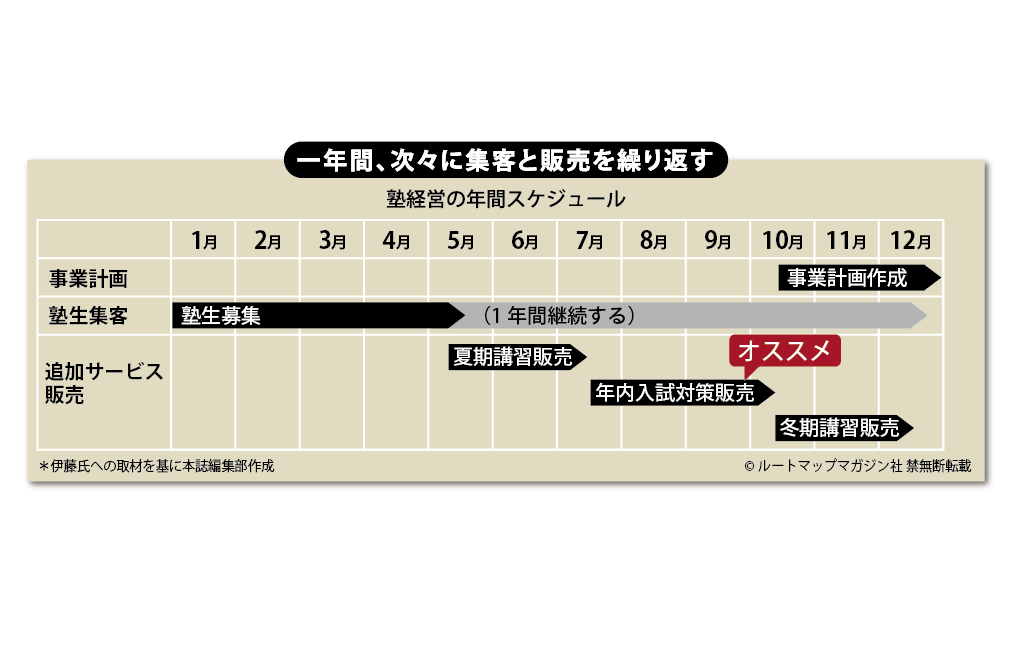

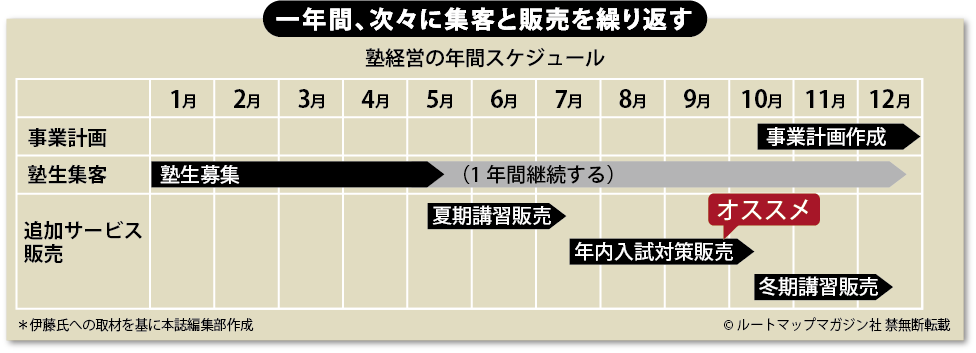

今回は、その収益の要の長期講習(夏期・冬期)を軸に塾の経営スケジュールを解説しよう。

事業計画はとにかく「年内に完成」させる

まず、秋から年末にかけては次年度の事業計画を立てる期間だ(上図参照)。ここで、授業料や講師代、その他人件費や家賃などを整理し、集客にいくらの予算をかけられるかを明確にしたい。

年が明けたら、早速集客を始める。これは5月のゴールデンウイークまでは特に集中的に続けよう。ここの成果次第で、その年の売上の大部分が決まるといっても、過言ではないだろう。

ゴールデンウイークが明けたら、早速夏期講習や合宿の計画を作り、塾生向けに案内を行う。これが遅いと、合宿参加者が見込めない。塾の経営にも悪影響となる。

さらに、夏期講習の準備や実施と並行しつつ、年内入試※対策のための追加サービスを作るのもよいだろう。近年は年内入試の需要も高まっているので、収益アップの絶好のチャンスになる。

夏を過ぎたあたりで、冬休みの受験直前対策サービスを設計し、販売する。その後、すぐに次年度の事業計画を作成するというサイクルだ。

塾経営は、とにかく忙しい。

このアドバイスを日頃、塾長にすると、「塾は教育産業であり、収益第一で生徒を食い物にするのはけしからん」との反応をいただくこともある。

だが、こうした収益計画なしでは、受験真っただ中に経営破たんとなった「ニチガク」のようになってしまう。そうなった時に、最終的に迷惑を被るのは「塾生」なのだ。

ぜひ基本スケジュールに立ち戻って塾経営を行っていただきたい。