「SNSの主役は学生と塾生」だと考えることが、何よりも大切です。

そうすれば、塾や大学での彼らの姿をどう発信すればよいかを考えられるようになるので、コンテンツ作りも難しくなくなります。

SNSユーザーが求めているのは、あくまでも「リアルな先輩たちの姿」を見ること。その姿が共感できるものであれば、自然と視聴回数は伸びます。

例えば、テレビ出演も多く講義もうまい「名物先生(または教授)」がいる場合には、その先生に話してもらいたい、と私たちに依頼されるケースがあります。または、塾長自身がSNSでの発信を検討されることもあります。これらはおすすめできません。よほど話の内容を工夫しない限り、SNSユーザーは教える立場の方々には共感しないからです。

よって、何度もいいますが、SNS動画や写真に映るのは、必ず学生・塾生に絞ってください。ここを間違えてしまう方は非常に多いのです。

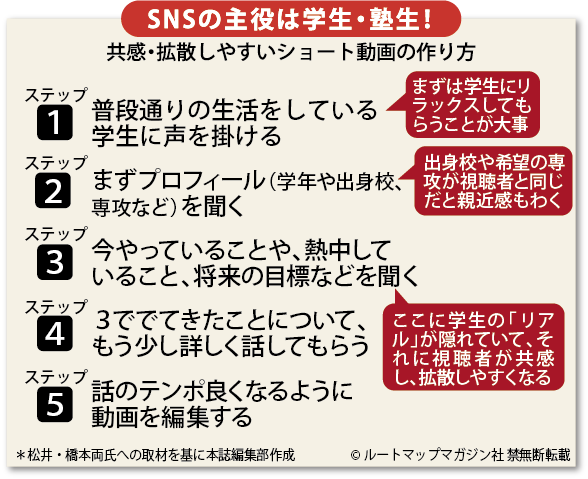

おすすめの方法は、ずばり、インタビュー形式でコンテンツを作成することです。

言葉遣いが分かりにくい場合でも、テロップを入れられます。

それよりも意識すべきなのは、リラックスして話せる状況をつくることです。インタビュアーが緊張していたり、硬い表情をしていたりすると誰でもリラックスして話せなくなりますから。

撮影場所も、普段から彼らが利用している教室などにして、教職員向けの会議室を使うのは避けましょう。下のTikTok動画は弊社が作成し、20万回再生されたものですが、場所には全くこだわらず、学生食堂で撮影したものです。

@ritsumeikanapu 総合型選抜を考えている高校生必見!在学生に対策を聞いてみたよ🎙️ #学生インタビュー #大学生活 #受験生 #インタビュー #APU #立命館アジア太平洋大学 ♬ オリジナル楽曲 – Ritsumeikan APU 立命館アジア太平洋大学

よって、これらに関する質問を一つずつ学生や塾生に投げかけて、その返答をさらに深掘りしていけば、視聴回数は伸びやすくなるでしょう。

インタビューの中で、在籍・出身高校を確認するのもポイントです。これにより、同じ高校に在籍している生徒さんに親近感を持ってもらいやすくなります。

これらの質問内容をまとめてテンプレート化しても大丈夫です。例えば、①今何をしているんですか ②何年生ですか③出身高校はどこですか ④何のサークルに入っていますか ⑤面白い授業を教えてください ⑥将来の目標はありますか、などです。

これだけで、視聴者には大学や塾のリアルな感覚が伝わります。

例えば、キャリアセンターが充実しているならば、そこで相談した学生にインタビューします。インターン先が充実しているのであれば、インターン生の一日の様子を密着撮影して数分のショート動画にまとめるのも面白いですね。

塾が名物先生の授業をPRしたいならば、講義中に突入して、授業の感想を塾生に聞けばよいでしょう。

注意してほしいのは、質問者の言葉は最小限にすることです。

@ritsumeikanapu 国際経営学部の授業に直撃インタビューしてみたよ!🎤 #APU #立命館アジア太平洋大学 #留学 #インタビュー #大学受験 ♬ オリジナル楽曲 – Ritsumeikan APU 立命館アジア太平洋大学

質問にさらっとPRしたい内容を入れているアカウントもありますが、これはNGです。SNSユーザーはそうしたPR手法に敏感で、すぐ視聴をやめてしまいます。

それらの気づきを基に、インタビューの質問事項を少しずつブラッシュアップしていくことで、オリジナル性があって視聴されやすいコンテンツを作れるようになるでしょう。