島継男事務所の調べによると、志願者数(私立大学)も前年度比93.6%と「ほぼ自然減」といえるレベルまで回復した。塾関係者の焦点は、アフターコロナで、どこまで人気が戻るのか、となるだろう。

ちなみに早慶上智(早稲田大、慶應義塾大、上智大)、GMARCH(学習院大、明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大)、関関同立(関西大、関西学院大、同志社大、立命館大)、産近甲龍(京都産業大、近畿大、甲南大、龍谷大)。東西の人気の総合大学で、「国際」や「グローバル」「外国語」を冠する学部を持たないのは、唯一、慶應義塾大だけだ。さすが、「天下の慶應」である。

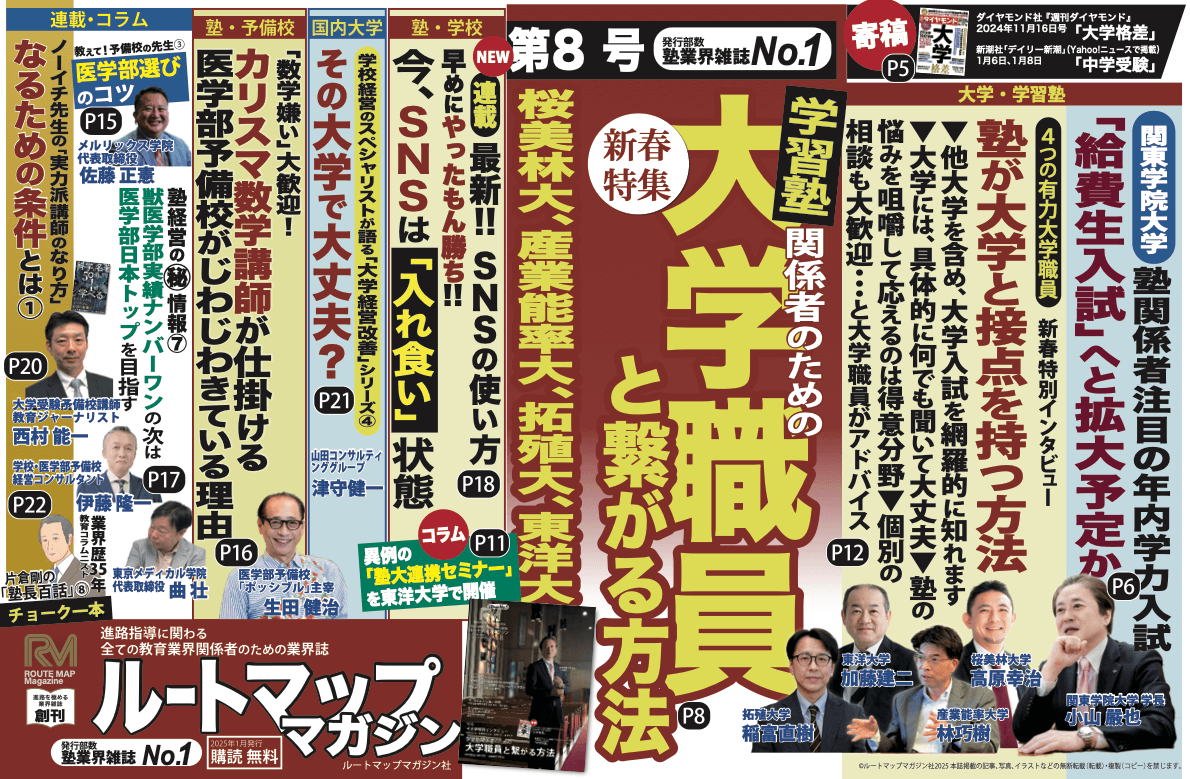

下図を見てほしい。これは、全国300塾関係者に聞き取り調査した、総合型選抜の大学序列だ。

エッジの利いたプログラムで

強気の勝負をする国際系学部

まず、国際系の学部は、2つに大別できる。外国語学部や文学部から発展させた「語学・文化研究」寄りのものと、国内外の社会と関わって活動する「アクティブ」寄りのものだ。

いずれも、入試広報において「強気」である。対して、母体となった「文学部」は意気消沈している。アクティブ寄りの国際系学部は鼻息が荒い。「学生全員が長期の海外留学」「海外大学の学位も取得できるダブル・ディグリー」「留学生と席を並べ、専門科目を英語で履修する」などエッジの利いたプログラムで学生募集を展開している。

高等学校などでヒアリングを行うと、高校生は年毎に「内向き」になっていると聞く。「自宅から大学までの通学路で鉄道の乗り換えが1回あるだけで嫌がる」ほどに内向きな高校生が、尖りに尖ったプログラムにどこまで魅力を感じるのかは未知数だが、大学教員たちの熱意が伝わるプログラムであるのは間違いない。

さて、小学校で英語教育が必修化したことも受けて、人気大学の国際系の総合型選抜では、出願資格として「英検準1級」を求めるケースが増えている。これまで、大学入試で広く活用されていたのは、「高校卒業程度」とされる英検2級だったが、「小学6年までに準2級合格」を謳う英検塾が街に現れるなど、英検受検スケジュールが早まっていることに合わせた措置となっている。日本英語検定協会によると、準1級は「大学中級程度」の英語力。二次試験では、4コマのイラストを見て、その内容を英語で説明する2分間の「ナレーション」が求められる。自分のナレーションをまとめる時間はわずか1分間。英語の即興力が必要で、合格率は非公式だが15%程度とされる。そんなハイレベルな出願資格を中堅大学が設定しており、ここでも国際系学部の「強気」ぶりをうかがうことができる。

選抜内容でも、英語による課題作成、英語小論文、英語による面接を課す大学が珍しくない。

ただ、親世代なら花形だった「語学」寄りの国際系学部が、岐路に立たされていることは無視できない。東京外国語大が改組し、外国語学部を廃止してから10年余り。外国語を学ぶだけの学部は、すでに「オワコン」となっている。とどめを刺したのは、「ChatGPT」の登場だった。一般人の感覚でも自動翻訳機があっという間に現実化し、生身の人間が苦労して外国語を学ぶ理由が限りなく希薄になっているのだ。「英語によるコミュニケーション能力が身につきます」という宣伝文句しか思い浮かばない大学は、もはや退場するしかないといえそうだ。