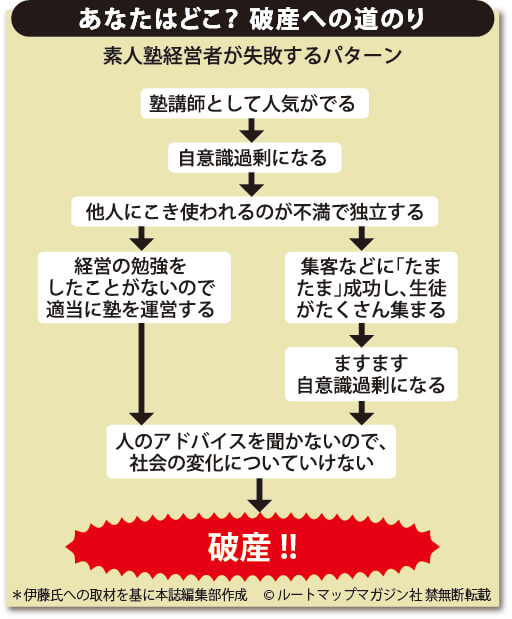

医学部受験予備校の「ニチガク」に続き、英語で有名な「吉田塾」と、今年に入り、受験シーズン真っただ中での塾の破産が相次いでいる。

そこで今回、塾の破産でよくあるパターンを解説していきたい。

まず、破産する塾は、経営者が「講師あがりの経営の素人」であることが多い。これは、とくに平成初期に創業した方に多い傾向がある。

私は仕事柄、全国の塾経営者によくお会いしているが、うち、9割以上の経営者は、教科指導に自信を持ち、それが評判になって、学習塾経営を始めたパターンだった。

この場合、どうしても、塾経営に必要な営業力や財務・リスク管理力など必要な力をつけないまま経営者として台頭していくことになる。

中には、月謝をいい加減に設定し、最低限の利益を出すために必要な生徒数の計算もせず、さらに集客計画も立てずに教室を借りてしまうこともザラだ。

まだ経営状態がよい時はよいが、問題はその「マズさ」に気がつかず、そのままズルズルいってしまうことである。

「やばい」塾経営者とは

塾経営において、数字で分析することが何よりも大切であることは前述の通り。

「破産予備軍」といわれるような経営者は、大きく2つに分けられるだろう。

まず、いざとなれば自分一人で生徒を教えれば大丈夫、と数字に頼らない「根拠のない自信型」である。

経営がよい方向に行っても行かなくても、数字の分析から経営計画などを導き出そうとしない。

よって、経営方針は常にぶれていて、全ては塾長の好み気分でどうにでも展開していく。周りもついてゆけず、社員の定着率も悪くなりがちだ。

もう一つは、絶対に成功してやるという意識が強い「猪突猛進型」である。

前者と違って数字に厳しいのはよい点であるものの、長期的な視点を求めず、短期で成果を求め、経営に無理が生じる事が多い。

彼らは、たいてい生徒募集に注力する。例えば、折込チラシ、DM、テレアポで強引に入塾させるパターンだ。

生徒募集費が膨らみ、経営を圧迫する上、例え入塾に至る生徒がいても塾の中身がないので退塾に至るという悪循環に至ることが多い。

最後は、運よく短期的には「大成功」しても、その儲けを使って夜の街で豪遊・散財したり、仮想通貨取引や株式投資を始めるパターンもまずい。

いずれにせよ、全てのパターンに共通していたのが経営者の「孤独」からくる「傲慢さ」であるのかもしれない。

今、その状況にいる読者がいれば、ぜひとも相談してほしいと願う。