東洋大の「入試」が日本の入試を変える

千葉工業大学と東洋大学。教育業界の関係者ならピンと来る二つの大学だが、一般ではローカルな工業大学と箱根駅伝で有名な大学といった認識になってしまうだろう。

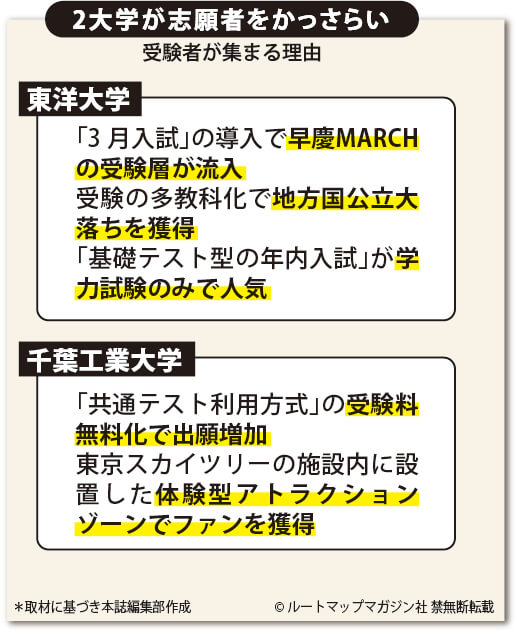

これほどギャップが甚だしいというのも珍しい。実は、日本の大学受験地図を一気に塗り替えようとしているのがこの2大学だ。

2025年度入試で、千葉工業大は16万2千5人の志願者を集め、日本記録を更新した。これまでの記録は、1989年の早稲田大学。もはや死語になった「受験地獄」真っただ中に、16万150人であった。

過去のデータを調べると、10年前の同大の志願者数はわずか5万人程度。それから10万人の上乗せに成功している。

なぜ千葉工業大が早稲田大を追い抜く超人気大学となったのか。その原因の一つは、「共通テスト利用方式」の受験料を無料としたことだ。

それだけではない。人気の観光スポットである東京スカイツリーの施設内に、先端研究の最新成果をデモンストレーションする施設(東京スカイツリータウンキャンパス)を設けたことも大きい。12年の設置から10年が経ち、今や、観光客の人気スポットの一つとなっている。

ここでは、受験層向けのイベントも多数行われている。例えば「ロケットガール&ボーイ養成講座」では、高校生がロケットを設計し、実際に打ち上げまでを行うという体験プログラムだ。

このほかにも中高生向けセミナー、小学生向けイベントを多数展開し、「数学嫌い」になる前のファンを獲得することに成功している。

さらに、同大では、25年4月に「宇宙・半導体工学科」を新設する。子供たちに人気のある「宇宙」、保護者なら急成長を想起する「半導体」を学科名に掲げ、親子双方をターゲットにする両面作戦だ。

こうして、「あの手この手」を総動員して学生募集をしていく、少子化時代の「お手本」ともいえるのが千葉工業大だと言っても過言ではあるまい。

そして、もうひとつの「お手本」が東洋大だ。箱根駅伝やボクシング、水泳などスポーツの分野で名アスリートを輩出して認知度を上げているが、「入試の力」で成長している、と見ることもできる。

その始まりは、「3月入試」だ。多くの私立大学が入試の主戦場を2月とする中、同大では3月にメインの入試配置した。これに、早慶MARCHの受験で思うような結果を出せなかった層が反応。一気に志願者を獲得した。「落穂拾い」と揶揄する声もあったが、これで同大の学生募集が安定したのは見逃せない。

次に行ったのは、受験教科の「多教科化」だ。多くの私立大学が「2教科入試」や「1教科入試」など、受験勉強の負担を軽減することで志願者を集めようとする中、同大はその逆を進んだのだ。

なぜか。理由は、首都圏では、埼玉大学、茨城大学、宇都宮大学、群馬大学などいわゆる「地方国公立大学」と組み合わせた「すべり止め大学」の設定が難しいことにある。

もともと、早慶MARCHなどのトップ私大の入試は、国公立大学の入試と相性が悪く、すべり止めにはならない。そこに「多教科入試」が現れ、国公立大学の受験生をごっそり奪うのに成功した。

大学入学共通テスト(旧・大学入試センター試験)の受験勉強で培った多教科多科目型のバランス良い学力を備えた学生が東洋大に入学し、「難しい内容の講義でも学生の反応が良くなった」と学内でも好評だ。

そしてさらに、2025度入試で投入したのが、「基礎テスト型の年内入試」だ。多くの場合、年内入試には、志望理由書のほか、小論文試験や講義レポート、グループディスカッション、プレゼンテーションなどさまざまな課題が求められる。

今回導入したのはそれとは異質の、「基礎テスト」のみで合否が決まる入試だ。通常の受験勉強で対応できる入試であり、小論文やプレゼンテーションなど勉強法が分かりにくい入試を嫌う高校生、高校教員に待ち望まれた入試でもある。

この入試は、近畿圏では1980年代から定着しているが、首都圏で大規模大学が導入するのは初となる。

結果はどうか。志願者は約2万人と、圧倒的だ。この瞬間、日本の受験地図が一変したといえる。

同時に、これが「問題」も浮き彫りにした。実は、大学入試は、文部科学省が発する「大学入学者選抜実施要項」に従って行う必要があり、ここでは、2月以前に学力テストを行うのは「ルール違反」となるのだ。

しかしながら、同大以外にも年内に基礎テストを実施する大学は少なくない。そもそも、近畿圏では入試の「スタンダード」ともいえる状態になっている。

さらに、1月に一般選抜を実施する大学も増えている。首都圏、近畿圏のような私大密集エリアで、一斉に2月に入試を実施すると、バッティングだらけになるからだ。受験生もハードスケジュールになるのが避けられない。

なぜ、年内に基礎テストを行ってはいけないのか。なぜ、2月に入試を収めなくてはいけないのか。文部科学省は「高校の現場を混乱させるから」と説明するものの、大学サイドを納得させるものにはなっていない。

これにより、首都圏、近畿圏の私立大学では動揺が続いている。他大学は導入に踏み切るのか。自分の大学はどうすべきか。各大学の2026年度入試要項の発表まで、もう時間はない。