AIを小論文指導に活用することには賛否がある。賛成側の立場からは、AIは即座にフィードバックを提供でき、論理構成や文法の誤りを指摘することで、生徒の学習効率を向上させる点が挙げられる。また、多様なテーマに対する参考例を提示し、発想の幅を広げることも可能だ。

一方で、AIが過度に介入すると、生徒の主体的な思考力や独自性が損なわれる懸念もあるだろう。AIの評価基準は必ずしも常に正確とは限らず、創造的な表現を十分に評価できない可能性も指摘されている。

したがって、AIを用いる場合、補助的なツールとして活用し、最終的な指導は教員が担うことが望ましいといえる。AIと人間の指導を適切に組み合わせることで、生徒の思考力と表現力をバランスよく育成できるだろう。

と、AIのチャットGPTはアドバイスをしてくれた。

AIに文章指導ができるのか、それより人間がやるべきではないのか、と訝しむ人も多いだろう。繰り返しになるが、あくまでも「最終的な指導」は人間が行い、AIは補助的なツールであり、指導を丸投げすべきではないとチャットGPTは主張する。

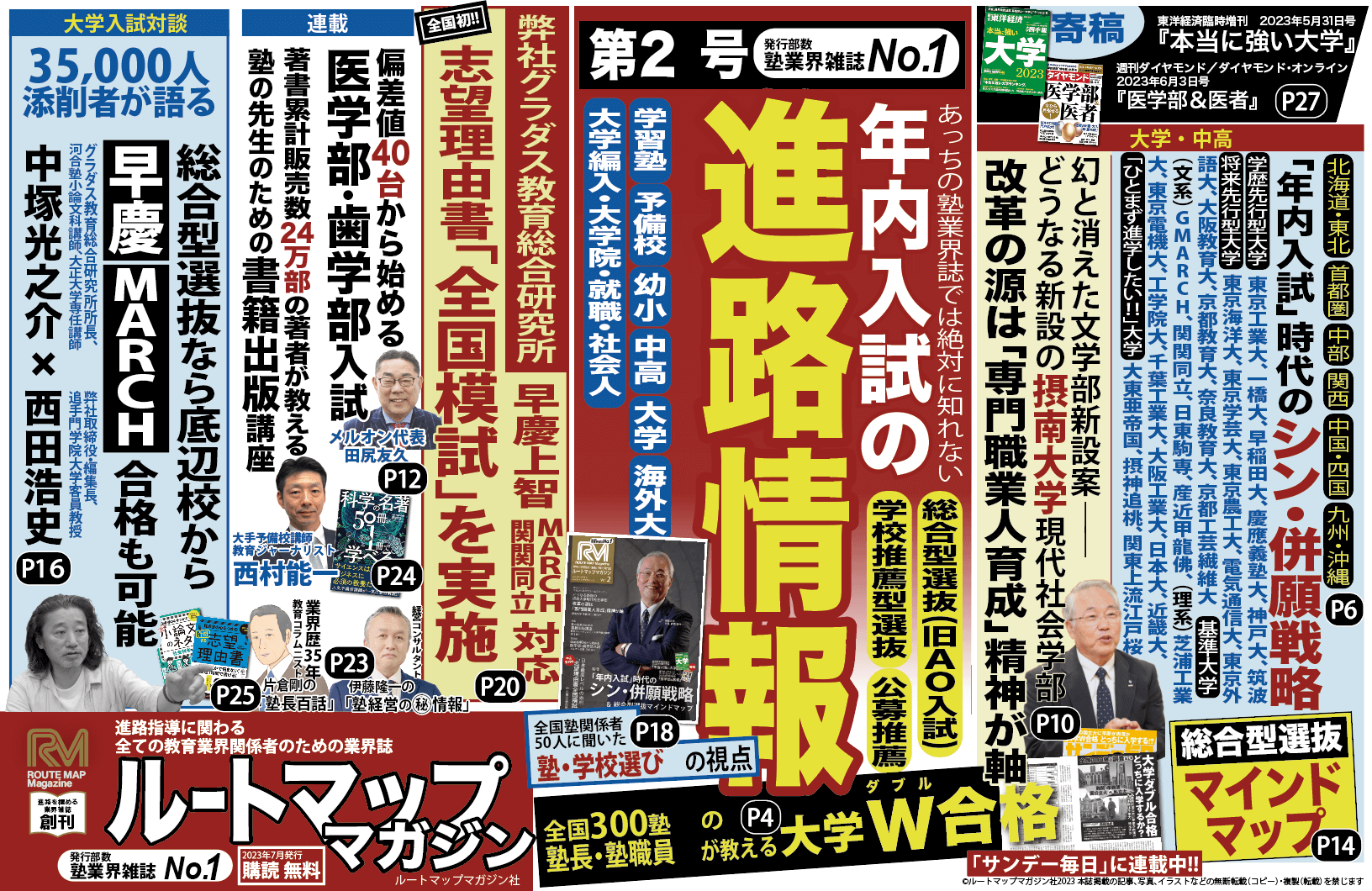

さて、本稿は、特に年内入試の指導を塾生に求められ、ハードワークになっている先生方のために書き進めたい。

年内入試の志望理由書や小論文試験の指導で、どのようにAIを活用すべきなのか。そこにはより良い活用のためのコツがある。

私自身、大手予備校では小論文科に所属していたが、その講師陣が学習塾の教員にアドバイスしているのは次の一言に尽きる。

「必ず自分自身で答案例を作成してみること」

年内入試指導を売り物にしている高校の教員のヒアリングをしたところ、「志望理由書など答案例を作成したことがない」と答えた教員が予想外に多く、驚いたことがある。

「英語」や「数学」に置き換えてみるとわかりやすいが、そもそも問題を解いたことがない講師に満足な講義ができるわけがない。

自分自身で答案例を作成してみてこそ、「書きにくさ」や「書きどころ」がわかる。それが分かれば、指導の質は全く変わるはずなのだ。

しかしながら、本稿をお読みの方々も忙しくて、そんな面倒なことはしていられない、というのが現状だろう。だからこそ、極めて便利な補助ツール、チャットGPTをオススメする。

たとえば、人文系小論文を想定し、次のような指示を与えてみよう。「『ものを見る』とはどのようなことか、100字で論じなさい」

わずか数秒で、モニターに文字が並びはじめる。

「ものを見るとは、単に視覚で捉えることにとどまらず、対象の本質や背景を理解しようとする行為である。同じものでも視点や経験によって意味が変わる。観察と洞察を重ねることで、より深い理解や新たな発見が生まれる」となる。

これで、物体に眼球を向けることが「ものを見る」ということなのではなく、対象物の本質や背景の理解が必要であることがわかる。これに、ご自身の経験などを加えると人文系小論文の答案例が完成するわけだ。

チャットGPTの答案例が気に入らなければ、やりなおしをさせても良いし、やっぱり自分で作成してもかまわない。大切なのは「最終的な指導は教員が担うこと」であり、これも紛れもなく立派な指導といえるだろう。

ちなみに私自身は、正直に言うと、AIが書いた「答案例」が気に入らない。結局、答案例は自分で作成することになりそうだが、それはあくまでも私事であり、本稿の内容とは関係がないことを、念のためお断りしておく。