理系学部・学科の新設の動向には注目している。とりわけ、数学は得意だけれど、そこまで理系志望ではなく、学問がはっきりしない生徒には、『データサイエンス系の学部・学科』は薦めやすい―。

そう答えるのは、兵庫県・西宮市の阪神進学アカデミーの松田元気代表だ。

松田氏と同様、新設の理系学部に注目している塾関係者は多い。データで見ると、本誌が調査した全国72塾のうち、71%が同じように回答した。

なんと、その数字をさらに押し上げそうな出来事が起きた。それは、東京大学が1958年の薬学部以来、実に70年ぶりとなる学部の新設を発表したことだ。

その名を「カレッジ・オブ・デザイン」という。第一期生は2027年の9月入学となる。

少し変わった学部の名称ではあるが、理系・文系といった学問領域の枠を超えた、分野横断的な教育を掲げている。

特徴的な制度はいくつかある。まず、学部と大学院修士課程を一体化した5年制である点。こうした「学士・修士一貫教育」は、海外では一般化しているものの、国内では一橋大学や武蔵野大学など、まだ一部の大学でしか導入されていない。大学院への進学志向が高い海外の優秀層を集めそうだ。

さらに、教員を全世界から公募し、授業は全て英語で行われること。そして、入学時期は9月のみという点も特徴的だ。

東大は、会見で、入学者のうち外国人学生は半分となる見込みとしているが、塾関係者によれば、「学部新設の初年度は、外国人か、日本人であっても帰国子女がほぼ全てになるのではないか」と予想する。

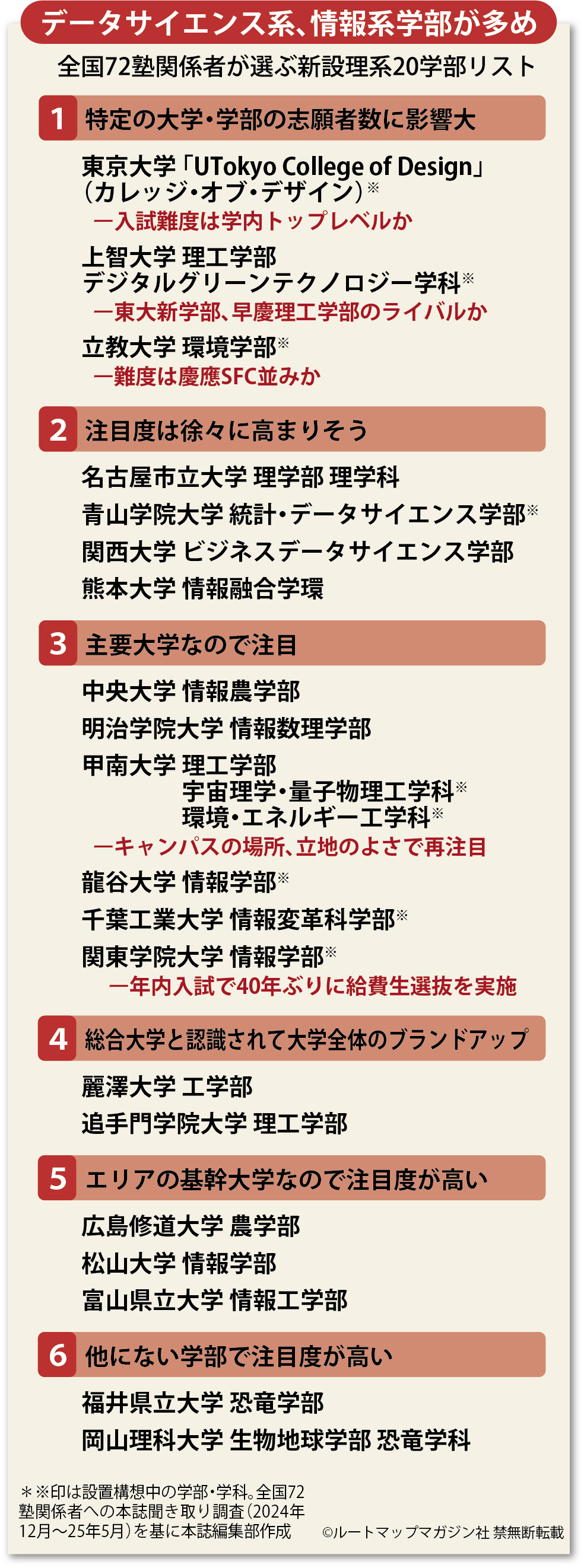

トップは東大、上智大

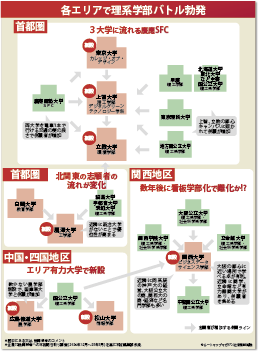

前述の、本誌による全国72塾に行った「注目する新設理系学部・学科」についての聞き取り調査では、トップは、東大の新学部だったが、それに並んだのが上智大学理工学部だ。「学部の学びの環境が似ている」として、今後は東大との併願が爆増すると考える関係者も多い(上図)。

ここまで上智大が注目を集めるのは、東大が学部新設する同年に、理工学部の「デジタルグリーンテクノロジー学科」を開設することにその理由がある。

「東京の一等地である四谷キャンパスに、『英語と理工学』という強みが重なり、東大との併願者が増加するのではないか」と話すのは、大学事情に詳しい大学受験塾pispis事業責任者で、教育ジャーナリストの梶原脩氏だ。

さらに梶原氏は言う。「入学者のうち、留学生の割合も増やし、授業も英語である点は東大と共通している。学べる学問分野の守備範囲も広い上、優秀な教員を全世界から募集しているのも同じだ。あらゆる学問を英語と掛け合わせ、新しいものを作り出していくのは、伝統的に上智大の方が東大よりお得意とする分野ではないか」と分析する。

その上智大の新学科の入学時期は年2回。4月入学が主流の国内生と、9月入学を望む帰国子女の両方を受け入れやすい体制を整えている。

新学科では、データサイエンスやデジタル技術など最先端のエンジニアリングの学びに加え、企業や自治体と連携したプロジェクト型学習やインターンシップ科目などを通じ、地球規模の課題や実社会での課題解決に挑む力を養い、さらに持続可能なグリーン社会を実現するための取り組みである「GX(グリーントランスフォーメーション)」をリードする人材の育成も掲げている。

とりわけ塾関係者が注目しているのは、新学科が対応する学問の守備範囲の広さだ。

「既存の理工学部にある学問分野(電気、機械、生物、化学)はもちろん、人文・社会科学の分野など学部横断的な幅広い学びが可能。これは受験生にとって魅力的だろう」(梶原氏)と評判だ。

一方、上智大の新学科の動きで大打撃を受ける大学がある。塾関係者が口をそろえるのが慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部(以下、SFC)だ。

上智大と同様に留学生が多く、英語の授業、幅広い学びが売りである。

「SFCは神奈川県藤沢市の郊外型キャンパス。都心という立地や目新しさからも上智大理工学部に併願者を奪われる可能性が高い」(横浜市・大手塾関係者)と危惧する声も少なくない。

加えて、上智大理工学部は、卒業時に付与される学位が工学学士なのも強い。SFCはどちらかといえば「文系寄り」である。上智大理工卒の方が、大企業から歓迎される可能性は高いだろう。企業が理工系人材の獲得に躍起になっているのは周知のとおりだ。

よって、就職のしやすさや、上智大のお家芸でもある「海外一流大学院への進学のしやすさ」という点で、上智大に流れる層はかなり多くなるだろう。

さらに、26年には、こちらも東京の一等地の池袋キャンパスに立教大学が環境学部を新設する。これにより一部のSFC志願者が流れることも予想され、「SFC包囲網」が形成されつつあると言えよう。

注目は、甲南、関東学院など

さて、23年から全国的に理系学部の新設が相次いでいる。この多くは、「大学・高専機能強化支援事業」という政策が絡んでおり、理系・高度情報専門人材の育成が目的だ。

定められた条件をクリアすれば、なんと、最長10年、最大20億円超の補助金が大学に支給される仕組みとなっている。

国がそこまで理系学部新設に躍起になる理由は何か。

それは、産業界からの要請もあり、AI(人工知能)やバイオテクノロジー、量子技術といった世界でも競争が激しい分野での専門人材の育成が急がれるからだ。

国内の大学のうち、大多数を占める私立大学は文系学部が主体である。ここに理系学部を設置するには時間がかかりすぎるため、補助金を使ってでもどうにかしたいという国の事情が透けて見えそうだ。

下図では、本誌の独自調査で評判が高かった20学部を、注目点ごとに抜粋した。

前述の東京大、上智大、立教大を筆頭に、関西大学、明治学院大学、甲南大学、関東学院大学、麗澤大学、追手門学院大学、広島修道大学など有力大学が並ぶ結果となった。

とりわけ、26年度の年内入試で40年ぶりに給費生選抜を実施する関東学院大の注目度は高い。都内からも志願者を集めそうな気配だ。

さらに、麗澤大は、工学部を設置して総合大学になったことで、群馬大学など北関東の国公立大学や白鷗大学との併願が増えて志願者が伸びつつある。

なお、情報系や農学系学部など新設の理系学部の種類は多岐にわたるが塾現場の評判はどうか。

前出の松田氏によれば、「例えば、『データサイエンス系学部』は、スポーツ好きなら、それに関係するアプリの開発もできる、という進路指導も可能。進路の一つとして、使い勝手がかなり良い」と評判は上々だ。

さらに、進路選択では、キャンパスの周辺環境も重要視される。

「甲南大の理工系学部がある岡本、ポートアイランドの各キャンパスは、神戸市の中心の三宮地区に近いのが強み。関西有数の立地の良さで人気が高まっている」(松田氏)。

相次ぐ新設で混戦模様の理系学部。この先、人気が二極化すると予想する塾関係者も多い。今後も情報収集が必要になりそうだ。

<図版は会員限定コンテンツです>閲覧するには

<図版は会員限定コンテンツです>閲覧するには