学習参考書(以下、学参)を出版する2つの方法を紹介しました。

現在、国内の紙の本の出版部数は日本全体では伸び悩んでおり、それが理由で自著の出版は厳しいと諦めている方もいるかもしれません。ですが私は、学参においては逆だと考えています。

実際、学参は毎年続々と新刊が発行され、その上、私も出版社から新刊や改訂の相談を継続的に受けている状況です。出版業界全体は厳しい状況なのは事実ですが、学参に限っては電子書籍よりも紙のほうが向いており、根強い需要がありそうです。

さらに、今年は高校1、2年生の新課程が始まり、数学、理科、地歴・公民のカリキュラムが大きく変わりました。それによって、学参も改訂版が多く、出版が勢いづいています。

こうした新課程への改編時期は出版社にとっても新刊ラッシュで、一種のイベント的な盛り上がりになっています。この傾向は来年度、新高3生が受験学年になるのでまだまだ続きます。

さて、今回は、実際に出版社からの依頼後の話をします。

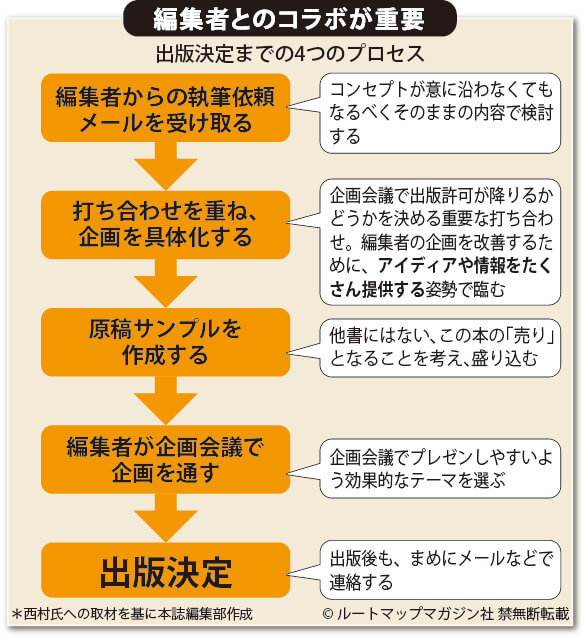

まず、編集者からのオファーのメールには、作りたい本のコンセプトが書かれています。大切なのは、初めての出版の場合はこれになるべく沿うかたちで本の内容を検討することです。

私も、初回はあえてポリシーに沿わない本の執筆を受諾したことで、結果的に自分の書きたいことも書きつつ、累計24万部もの販売に至りました。

その後、編集者と執筆内容についての話し合いに入ります。最近はオンラインでの話し合いが主流で、忙しい先生でも合間を縫って打ち合わせが可能になりました。

その打ち合わせでは、本の当初のコンセプトに合わせつつ、修正案を出していきます。その内容が固まったら、いよいよ数ページのサンプル原稿の作成に入ります。

実は、この時点では、まだ本が出版される保証はありません。このサンプル原稿は、編集者が企画会議に使うためもので、そこで会社の承認がおりて、はじめて出版が決定します。

よって、大事なことは、企画会議を通すための戦略を編集者と一緒になって練ることです。編集者もそのために、日夜企画を真剣に考えているのです。

まずは、編集者の企画の立案や、ブラッシュアップに協力する姿勢を持ちましょう。参考になるような情報を集め、アイディアを一緒に考えて、積極的に編集者に提案までできればベストです。もちろん、却下される提案も多いですが、気にせず、提案し続けるのが出版実現の近道なのです。

実は、こうした提案は、後の2冊目以降の出版にもつながります。 自分が書きたい本のアイデアも伝えつつ、それが独りよがりではなく、世の中のニーズと出版社のカラーに合っているかを知ることにもなります。よって、編集者との連絡はまめに行いましょう。

次回は、編集者との打ち合わせ内容について、もう少し掘り下げて生々しいやり取りをご紹介していきます。