国で在籍者数が29万人を超えた(文部科学省 令和6年度「学校基本調査」より)通信制高校。10年前の1.5倍以上に増えている。

特に私立の通信制高校の在籍者数の伸びは著しく、2000年の3倍となる約23万人に達する。

かつては、どちらかといえば、諸事情で「通学制の高校に通えない人のための制度」というイメージがあった。はたまた、親世代ならば、働きながら学ぶ「勤労学生」のイメージもあるかもしれない。

現在は、そのような生徒は少数派である。数字からもそれは一目瞭然だ。

2020年の「高等学校通信教育の現状について」(文部科学省)によれば、正社員、契約社員、あるいは派遣社員として働いている通信制高校の生徒の割合は、狭域通信制で9.3%、広域通信制で7.3%に過ぎない。

トップ校の生徒も入学

近年は、高学力層が通信制高校に通うケースも増えている。例えば、「東京の女子御三家の桜蔭中学校・高等学校を中退し、通信制高校に入学して東大や医学部合格を目指す」というような超進学校の生徒が入学する事例も珍しくなくなってきた。

こうした、通信制高校からの大学入学者の増加を受け、大学でも変革の動きがある。京都文教大学の森正美学長は、日本経済新聞(25年2月3日)への寄稿で、入試や教育カリキュラムなども、通信制高校の出身者向けに対応すべきだと提言し、話題になった。

そう、現在では、あえて「通信制高校」を積極的に選ぶ生徒が増えているのだ。

ここまで入学者の大転換が起きたのは、インターネットなどを代替利用することによって、対面指導(スクールリング)の時間を大幅に減少させることが可能になったのが大きい。

対面指導が減ったことによって、学ぶための選択肢が劇的に増え、より生徒側が学びやすくなったのだ。

さらに、なんといっても、2003年の構造改革特別区域法によって、株式会社が学校を設立することが可能になったことも大きく影響している。

この流れを受けて株式会社KADOKAWA・DWANGO(当時。現・KADOKAWA株式会社)が設置したのが、現在、全国展開をして多くの生徒を集めているがN高等学院(16年設置)、S高等学校(21年設置)である。生徒数は両方合わせて3万人を超えるマンモス校となった。16年の開校時の生徒数はわずか1500名程度であり、8年で20倍以上に膨れあがった。

さらに、今年の4月にはベネッセコーポレーションがベネッセ高等学院を開校する。これら有名通信制高校やサポート校は、こうして拡大する市場を先取りしていると言えよう。

かつては、単に高校を卒業させるだけの側面が強かった「通信制高校」。今や、取り扱うコンテンツはバラエティーに富み、それにともなって、入学者や進路も多様化した。

その分、従来は全日制高校だけが担っていた難関大学への進学や、それ以外のニーズにも、通信制高校が対応するようになった。

具体的には、医学部や難関大学に力を入れている高校もあれば、データサイエンス、eスポーツ、ダンス、イラストなど特定の領域に特化しているケースもある。

全体的に増加しているのは、ビジネス系、IT・デジタル系、デザイン系、美容系、エンターテインメント系。かつて王道だった語学系、調理・製菓系を扱う学校は減少傾向にある。

このようにビジネス系やIT・デジタル系が増加しているのは、卒業後、すぐに実戦力として働ける職が多いことも理由だ。中学・高校生でも「進路のルートを具体的に頭の中で描きやすいことも人気の理由」(横浜市・大手塾)だという。

さらに、大学入試で総合型選抜が拡大しているのも追い風だ。同選抜では、ビジネス系、IT・デジタル系での学びを「成果物」として大学に提出しやすく、難関大学を含めてより大学受験と相性が良くなったと言える。

総合型選抜には有利か

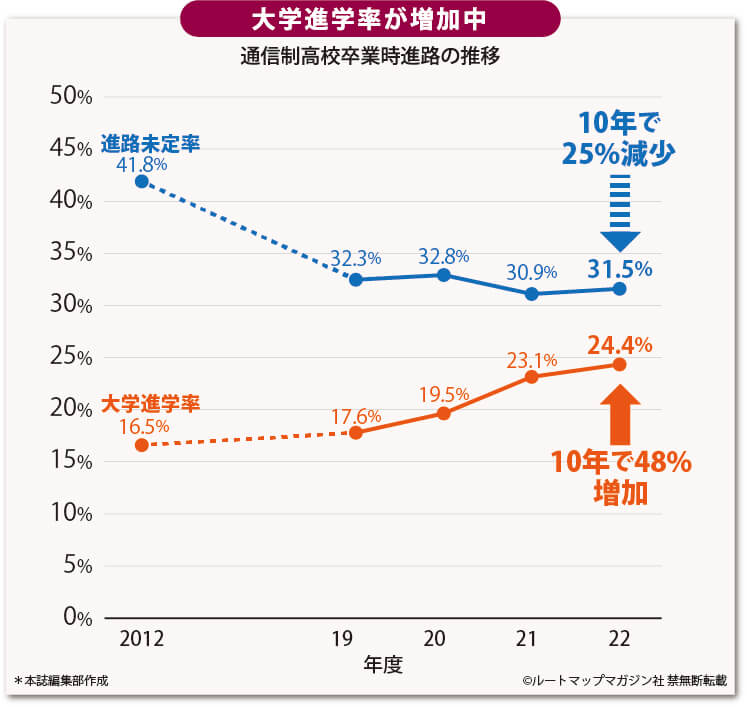

この傾向は顕著に数字に表れ、大きな転換点を迎えていると言えよう。上図を見てほしい。12年は16.5%に過ぎなかった大学進学率は、22年度にはなんと24・4%へ大幅に増加した。これに伴って、進路未決定率は減少している。よって、全日制高校の生徒と同じような「とりあえず大学に進学しておこう組」が通信制高校にも流入していると予想できる。

さて、前述した「総合型選抜」だが、それを利用して賢く難関私立大学や地方国公立大学に進学したい生徒も増えている。

なお、24年度の「国公私立大学入学者選抜実施状況」(文部科学省)では、同選抜による入学者は98,000人を超え、前年比6.6%増となった。入学者の割合では、私立大学では19.0%(前年比6.7%増)、国公立大学では5.7%(前年比5.6%増)である。この増加傾向は今後も継続する見込みで、国立大学協会は総合型選抜と学校推薦型選抜の合計比率を3割にすることを掲げている。

これら総合型選抜は、プレゼンテーション力や課外活動実績、探究活動の成果などを評価されることも多く、今までのような、全日制高校による教科指導では対応しにくい領域である。

一方、通信制高校は全日制高校に比べ、自由な時間が多い。カリキュラムでも課外活動実績や探究活動実績を積める上、通学時間もないので、自分のやりたいことをやる時間も増やすことができる。ある程度やりたいことが決まっていて総合型選抜での大学進学を狙う人にとってはうってつけというわけだ。

大阪市の大手塾関係者も「総合型選抜で大学入試を目指すならば、活動実績などさまざまな校外活動をしなければならない。やることが多いので、通学制より、通信制高校に通う人は有利な面もある」という。

プラス面は、それだけにとどまらない。「通信制高校は高い評定平均を取りやすい。この点でも総合型選抜には有利。さらに、一般選抜で東大、早慶、医学部を目指すにあたっても有利な面がある。課題などが全日制に比べて少ないので、その分、勉強時間を十分確保できる」(同関係者)という。難関大学を目指す人にとっても魅力的な環境と言える。

前出の桜蔭中高から通信制高校に移った生徒も、それを狙っているのかもしれない。

さらに、評定平均と課外活動実績が合否を決めるのに重要なウェートを占める海外大学への入学にも有利だと言える。

「高校時代に自分としっかり向き合い、やりたいことを見つけてそれに思いっきり打ち込んだ生徒は、アメリカの大学とは非常に相性が良い」(東京都・海外進学塾)という。

実際、つくば開成学園高等学校からは、大学を一足飛びにして、世界トップ大学の一つであるカリフォルニア工科大学の大学院に進学した生徒もいるほどだ。

このように、自由な時間が多く、総合型選抜で重要な評定平均も高い数値をとりやすい。

ここまで聞いたらメリットだらけの「通信制高校」ではあるが、一方で課題もないわけではない。それは、卒業までの自己管理が求められる点だ。

「自由が多い分、『自己管理』も通学制以上に求められる面もある。全日制に比べて、日頃の学校生活で先生や友達と会話をすることが少なく、自分の将来を考えるきっかけもあまりない。そうした外圧が少ないと、どうしても気が緩みがちで、人によってはこれが中退につながってしまうこともある」(茨城県・個人塾)という。

自分に甘い生徒は、支えてくれる親や周りの人の協力が必須と言える。

さらに、運良く卒業したとしても、「すぐにつまずいて路頭に迷う人も少なくない」(前出の大阪市・大手塾)という。その理由は、「長らく自宅の快適な環境で人間関係にももまれずに過ごしてきたため、毎朝起きられなかったり、友達づくりに失敗してすぐに引きこもってしまう」(大阪府・大学職員)こともあるからだ。

いずれにせよ、自由な部分が多い「通信制高校」。そのメリットを生かすも殺すも本人次第だ。

学びやすさ、卒業しやすさ、自由に使える時間の多さなど、メリットは大きいが、自己管理がうまくできないと、つまずいてしまう可能性もはらんでいる。

そのメリットを最大限生かすためには、悩みをすぐに相談できたり、つまずいたときにサポートしてくれたり、時間の使い方のアドバイスをくれたりする協力者の存在が重要になりそうだ。

全日制か、通信制かを選ぶ際、自分の性格や特性を、親と一緒にしっかり分析したほうがよいと言えるだろう。

もはや「全日制についていけない子が入る所」という考えは過去のものになりつつある。国内外の大学進学でも大きなアドバンテージを発揮しうる通信制高校選び。生徒一人ひとりの特性に合わせて慎重に行っていただきたい。

<図版は会員限定コンテンツです>閲覧するには

<図版は会員限定コンテンツです>閲覧するには