大学は、ひとたび不祥事が起こると、組織の根幹を揺るがしかねない甚大な悪影響が生じます。「うちは大丈夫」という慢心は禁物です。発生確率(頻度)は低くても、発生した場合の影響の大きさを考えると、経営トップによる不祥事の防止(守りのガバナンス)は、最優先に取り組むべき経営課題といえるでしょう。

いかに深刻な状況に陥るのか。悪影響をシミュレーションすると次のようになります。

まず、報道によって大学内で隠蔽された多数の「不都合な真実」が明るみに出ます。そして、世間のイメージが悪化、受験生・保護者から敬遠され、学生募集に影響が出始めます。

大学内部の環境も大きく変化します。経営トップに対する不信感が高まり、教職員の働く意欲をそぎ、労働生産性が低下。職場としての魅力が失われ、大量の離職を招く恐れもあります。もちろん、優秀な人材の採用も困難になるでしょう。

当然、魅力の失われた大学では質の高い教育研究など期待できません。さらに、不祥事を理由とする補助金の不交付措置や文部科学省等から行政処分を受ける可能性もあります。

よって、経営トップによる不祥事は、大学を取り巻く多様なステークホルダー(学生、保護者、教職員、企業、地域住民、政府など)からのレピュテーション(評判・信頼)を失墜させるとともに、教育研究活動に有形・無形の悪影響を及ぼし、ひいては大学の価値を大きく毀損することとなります。

不祥事の防止の方法とは

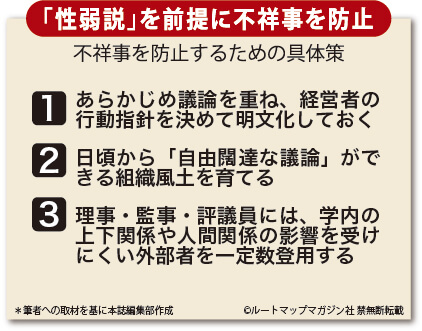

守りのガバナンスは具体的にどうすべきでしょか。やるべきことを下図にまとめました。

今般の私立学校法の改正によって、経営トップへの監視・監督を強化するための制度が多数導入されています。学校法人がこの制度を導入するのは重要ですが、「仏造って魂入れず」ではいけません。いかに優れた制度を導入しても、運用するのは生身の「ヒト」です。理事・監事・評議員は、万が一、経営トップである理事長が暴走した場合には、これを止めるという役割を担っています。

しかし、理事・監事・評議員が、組織内の最高権力者である理事長に対し、職を賭して「ノー」を突きつけることは、果たしてどれほど期待できるでしょうか。ましてや、理事・監事・評議員が理事長の元部下であり、理事長に抜擢されて現在のポジションに就いている場合、その期待はさらに低くなります。

ヒトは弱い生き物です。先輩・後輩、濃密な人間関係、絡み合う利害関係の中で「駄目なものは駄目」と言えるのは一握りの心の強い人間です。性弱説を前提とした上で、実効的に機能する制度設計を検討していく必要があります。